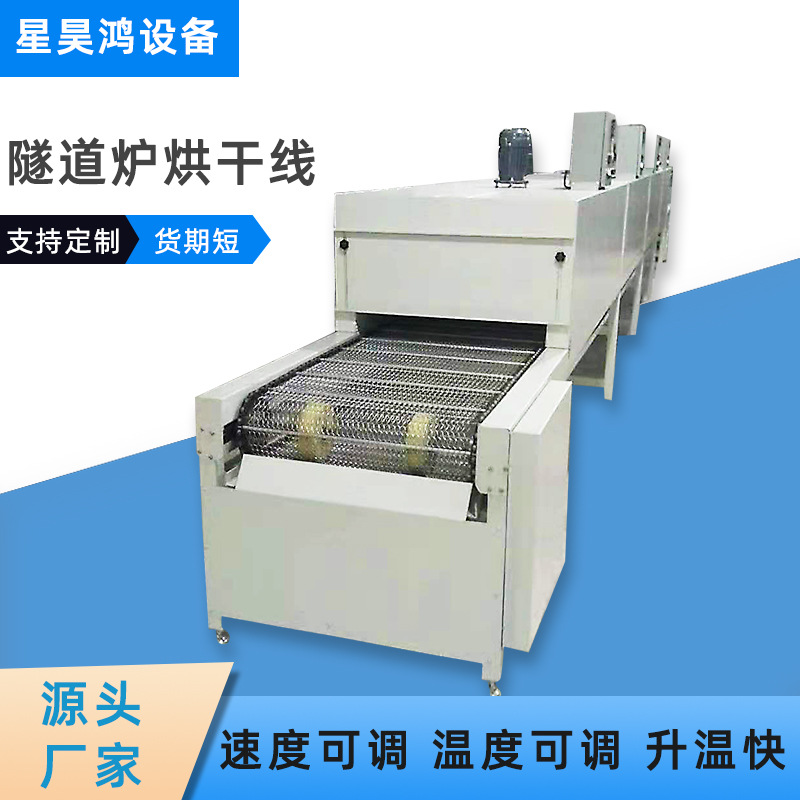

產品展示:

產品介紹:

1.使用液化石油氣或天然氣作燃料。加熱迅速、節能環保。

2.分溫區控制。各溫區溫度可預設、溫度數字顯示。

3.通過溫區間的結構性連接。

4.采用優質保溫材料,絕熱性能好,熱效率高。

5.爐子網帶高度Oven band level:1100mm

6.全自動PID溫度控制系統。自動控溫恒溫。

7.最高溫度Highest temperarure:320攝氏度。

8.操作靈活,安全性高。

9.使用了觸摸屏控制系統。

10.適合于燒烤任何品種的餅干。

企業簡介:

上海奎宏食品機械廠是食品機械專業生產廠家,座落于東海之濱的上海化學工業區。工廠專業從事各種食品機械的研制、開發、生產。

工廠成立20年來堅持“追求科技進步、順應市場須求、依靠科技學管理、爭創國際品牌”的宗旨,緊跟國際食品加工技術的發展趨勢,開發、生產了各種食品機械,已成為中國食品設備的知名供應商。

我廠擁有雄厚的技術力量,現有三個分廠,有廠房5000m2,員工百余人,產值為5000萬/年。工廠擁有從激光切割、金切加工、鈑金制作、PLC控制……等各種機械加工設備。專業生產餅干生產線、蛋糕生產線、曲奇生產線、蛋黃派生產線、月餅生產線、酥餅生產線……等各種食品專業生產線,工廠同時還生產攪拌機、旋轉烤爐、隧道爐、和面機、曲奇機、桃酥機、小面包機、食品粉碎機……等各種專用機械,工廠已形成完整的食品機械生產體系。

我廠已通過ISO9001;2000質量管理體系論證。工廠還擁有一支技術力量強,經驗豐富的調試隊伍,他們不僅熟知機械、電子技術,還熟悉各種食品的配方和工藝加工,能勝任各種設備的安裝調試,給用戶以滿意的服務。

基于優質的產品、出色的服務、良好的信譽,我廠的銷售逐年遞增。我廠的產品已銷往除西藏之外的全國各省市,出口已布遍意大利、俄羅斯、越南、朝鮮、泰國、馬來西亞、印尼、南非、馬達加斯加、烏茲別克、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、阿塞拜疆、伊拉克……等數十個國家。我們的產品正以高性價比迅速擴展到世界各地,為世界食品工業的發展作出貢獻。

最佳回答:

History of bread

Bread is one of the oldest prepared foods. Evidence from 30,000 years ago in Europe revealed starch residue on rocks used for pounding plants. It is possible that during this time, starch extract from the roots of plants, such as cattails and ferns, was spread on a flat rock, placed over a fire and cooked into a primitive form of flatbread. Around 10,000 BC, with the dawn of the Neolithic age and the spread of agriculture, grains became the mainstay of making bread. Yeast spores are ubiquitous, including the surface of cereal grains, so any dough left to rest will become naturally leavened.There were multiple sources of leavening available for early bread. Airborne yeasts could be harnessed by leaving uncooked dough exposed to air for some time before cooking. Pliny the Elder reported that the Gauls and Iberians used the foam skimmed from beer to produce "a lighter kind of bread than other peoples." Parts of the ancient world that drank wine instead of beer used a paste composed of grape juice and flour that was allowed to begin fermenting, or wheat bran steeped in wine, as a source for yeast. The most common source of leavening was to retain a piece of dough from the previous day to use as a form of sourdough starter.

A major advance happened in 1961 with the development of the Chorleywood bread process, which used the intense mechanical working of dough to dramatically reduce the fermentation period and the time taken to produce a loaf. The process, whose high-energy mixing allows for the use of lower protein grain, is now widely used around the world in large factories.

Recently, domestic bread machines which automate the process of making bread have become popular.

其他答案1:

面包是一種把面粉加水和其它輔助原料等調勻,發酵后烤制而成的食品。早在1萬多年前,西亞一帶的古代民族就已種植小麥和大麥。那時是利用石板將谷物碾壓成粉,與水調和后在燒熱的石板上烘烤。這就是面包的起源,但它還是未發酵的“死面”,也許叫做“烤餅”更為合適。

約在公元前3000年前后,古埃及人最先掌握了制作發酵面包的技術。最初的發酵方法可能是偶然發現的:和好的面團在溫暖處放久了,受到空氣中酵母菌的侵入,導致發酵、膨脹、變酸,再經烤制便得到了遠比“烤餅”松軟的一種新面食,這便是世界上最早的面包。古埃及的面包師最初是用酸面團發酵,后來改進為使用經過培養的酵母。

現今發現的世界上最早的面包坊誕生于公元前2500多年前的古埃及。大約在公元前13世紀,摩西帶領希伯來人大遷徙,將面包制作技術帶出了埃及。至今,在猶太人的“逾越節”時,仍制作一種那里叫做“馬佐(matzo)”的膨脹餅狀面包,以紀念猶太人從埃及出走。公元2世紀末,羅馬的面包師行會統一了制作面包的技術和酵母菌種。他們經過實踐比較,選用釀酒的酵母液作為標準酵母。

在古代漫長的歲月里,白面包是上層權貴們的奢侈品,普通大眾只能以裸麥制作的黑面包為食。直到19世紀,面粉加工機械得到很大發展,小麥品種也得到改良,面包才變的軟滑潔白了。

其他答案2:

史書上說:在公元前6000年之前,古埃及人用谷物制備各種食品,例如將搗碎的小麥粉摻水調制成面團,很可能一些面團剩余下來,以至于發生了自然發酵。當他們將這些剩余的發酵面團放入爐中烤熟后,意外發生了:展現在他們面前的不再是先前的那種未經發酵而直接在爐上烤成的圓圓的、又干又硬的薄餅,而變成了松軟噴香而又富有彈性的食品——真正意義上的面包從此誕生了。

但是,那時的人們只知道發酵的方法而不懂得其原理,一直到17世紀后人們才對其開展研究,19世紀法國生物學家巴斯葛(Louis Pasteur)成功的發現發酵作用的原理,從而為面包制造業揭開了自古埃及傳下來的神秘之謎。原來,空氣中散播著無數菌類,其中有一種酵母菌,若落在適宜的環境中,便會進行缺氧呼吸,把糖分解后,使之產生二氧化碳及酒精。這種菌若落在面團中,二氧化碳氣體便會使面團發脹,從而制成松軟的面包。現代烘焙教科書將面包定義為:面包是一種經過發酵的烘焙食品。它是以小麥粉、酵母、鹽、和水為基本原料,添加適量的糖、油脂、乳品、雞蛋、果料、添加劑等,經過攪拌、發酵、成型、醒發、烘焙而制成的組織松軟的方便食品。

面包從誕生到今天,已經有了近萬年的歷史。其間,無論是面包原料,還是面包品質,無論是面包種類,還是烘焙技術、設備等都發生了巨大的變化和更新。其結果是:面包的原料的品質越來越高,面包的種類越來越多(據說在世界上人均消費面包最多的德國其面包種類高達三百種以上),面包制作技術、工藝及設備越來越精良。而面包作為一種極富營養的主食在人們日常生活中具有其它食品所不能替代的作用,越來越被崇尚健康的現代人所重視。

目前,世界上絕大多數的產麥國家都以面包為主食,營養權威們也在大力提倡人們食用主食面包。這是因為面包是谷物食品中營養素含量最全面、營養價值最高的。其發熱量及消化吸收率高于人們經常食用的其它主食,如米飯、饅頭等。食用100克面包與食用200克米飯的熱值相等。

面包在制作過程中使用了酵母,而酵母中含有多種酶,其中的蛋白酶能將面團中的蛋白質分解為蛋白胨、多肽、氨基酸等物質;淀粉酶能將脂類分解為結構簡單、易被人體消化吸收的物質。經過烘焙后,面粉中的淀粉充分糊化,非常有利于酶的作用。酶在面包中遠多于非發酵或發酵后又經堿中和的食品(堿破壞了面粉中的維生素)。另外,一般植物中都有含有植酸鈣,與人體中的鈣結合會生成人體難以消化吸收的植酸鈣,而面包經過發酵和烘烤,面粉中的植酸被破壞,使人的消化吸收率提高。

另外,面包在制作過程中一般都添加了各種營養素,如糖、蛋、奶、油脂等,甚至還加入了如大豆、麥片、玉米之類的雜糧,達到了營養互補,提高了營養成分的利用率。

其他答案3:

History of bread

The history of bread goes back at least 30,000 years. The first bread produced was probably cooked versions of a grain-paste, made from roasted and ground cereal grains and water, and may have been developed by accidental cooking or deliberate experimentation with water and grain flour. Descendants of this early bread are still commonly made from various grains in many parts of the world, including lavashs, taboons, sangaks, Mexican tortilla, Indian chapatis, rotis and naans, Scottish oatcake, North American johnnycake, Middle Eastern pita, and Ethiopian injera. Flat bread of these types also formed a staple in the diet of many early civilizations with the Sumerians eating a type of barley flat cake, and the 12th century BC Egyptians being able to purchase a flat bread called ta from stalls in the village streets.The ritual bread in ancient Greek offerings to the chthonic gods, known as psadista was made of fine flour, oil and wine.

Prehistory

The earliest archaeological evidence for flour, which was likely processed into an unleavened bread, dates to the Upper Palaeolithic in Europe, around 30,000 years ago.[3] During this period of human history cereals constituted just one of many food sources exploited by hunting and gathering;[4] palaeolithic European diets were based mainly on animal proteins and fats.[3] Cereals and bread became a staple food during the Neolithic, around 10,000 years ago, when wheat and barley were among the first plants to be domesticated in the Fertile Crescent. Wheat-based agriculture spread from Southwest Asia to Europe, North Africa and the Indian Subcontinent. In other parts of the world cereals such as rice (East Asia), maize (the Americas) and sorghum (sub-Saharan Africa), which are also sometimes made into bread, were independently domesticated and formed the basis of alternative agricultural systems.[5] Around the world, the shift from varied hunter-gatherer subsistence to agricultural diets based predominantly on a cereal staple such as wheat bread marked an important turning point in human history. Though in many ways nutritionally deficient compared to hunting and gathering, cereal crops allowed agricultural societies to sustain much larger populations than had previously been possible, which in turn led to greater economic specialisation, social complexity and eventually the rise of civilised states.[6]

The development of leavened bread can also probably be traced to prehistoric times. Yeast spores occur everywhere, including the surface of cereal grains, so any dough left to rest will become naturally leavened.[7] Although leavening is likely of prehistoric origin, the earliest archaeological evidence is from ancient Egypt. Scanning electron microscopy has detected yeast cells in some ancient Egyptian loaves. However, ancient Egyptian bread was made from emmer wheat and has a dense crumb. In cases where yeast cells are not visible, it is difficult, by visual examination, to determine whether the bread was leavened. As a result, the extent to which bread was leavened in ancient Egypt remains uncertain.[8]

The importance of bread in the formation of early human societies cannot be overstated. From the western half of Asia, where wheat was domesticated, cultivation spread north and west, to Europe and North Africa, and enabled humans to become farmers rather than hunters and foragers. This in turn led to the formation of towns, as opposed to the nomadic lifestyle, and gave rise to more and more sophisticated forms of societal organization. Similar developments occurred in easterm Asia, centered on rice, and in the Americas with maize.

[edit] Antiquity

There were multiple sources of leavening available for early bread. Airborne yeasts could be harnessed by leaving uncooked dough exposed to air for some time before cooking. Pliny the Elder reported that the Gauls and Iberians used the foam skimmed from beer to produce "a lighter kind of bread than other peoples." Parts of the ancient world that drank wine instead of beer used a paste composed of grape must and flour that was allowed to begin fermenting, or wheat bran steeped in wine, as a source for yeast. The most common source of leavening however was to retain a piece of dough from the previous day to utilize as a form of sourdough starter.[9]

The idea of a free-standing oven that could be pre-heated, with a door for access, appears to have been a Greek one.[10]

Even in antiquity there were a wide variety of breads. In ancient times the Greek bread was barley bread: Solon declared that wheaten bread might only be baked for feast days. By the 5th century bread could be purchased in Athens from a baker's shop, and in Rome, Greek bakers appeared in the 2nd century BC, as Hellenized Asia Minor was added to Roman dominion as the province of Asia;[11] the foreign bakers of bread were permitted to form a collegium In the Deipnosophistae, the author Athenaeus (c.A.D.170-c. 230) describes some of the bread, cakes, cookies, and pastries available in the Classical world.[12] Among the breads mentioned are griddle cakes, honey-and-oil bread, mushroom-shaped loaves covered in poppy seeds, and the military specialty of rolls baked on a spit. The type and quality of flours used to produce bread could also vary, as noted by Diphilus when he declared "bread made of wheat, as compared with that made of barley, is more nourishing, more digestible, and in every way superior." In order of merit, the bread made from refined [thoroughly sieved] flour comes first, after that bread from ordinary wheat, and then the unbolted, made of flour that has not been sifted."[13] The essentiality of bread in the diet was reflected in the name for the rest of the meal: ópson, "condiment", i.e. bread's accompaniment, whatever it might be.[14][edit] Middle Ages

Peasants sharing bread, from the Livre du roi Modus et de la reine Ratio, France, 14th century. (Bibliothèque nationale)

In medieval Europe, bread served not only as a staple food but also as part of the table service. In the standard table setting of the day the trencher, a piece of stale bread roughly 6 inches by 4 inches (15 cm by 10 cm), served as an absorbent plate. At the completion of a meal the trencher could then be eaten, given to the poor, or fed to the dogs. It was not until the 15th century that trenchers made of wood started to replace the bread variety.[15][edit] Modern era

The industrialization of bread-baking was a formative step in the creation of the modern world.[16] Otto Frederick Rohwedder is considered to be the father of sliced bread. In 1912 Rohwedder started work on inventing a machine that sliced bread, but bakeries were reluctant to use it since they were concerned the sliced bread would go stale. It was not until 1928, when Rohwedder invented a machine that both sliced and wrapped the bread, that sliced bread caught on. A bakery in Chillicothe, Missouri was the first to use this machine to produce sliced bread.

For generations, white bread was the preferred bread of the rich while the poor ate dark (whole grain) bread. However, in most western societies, the connotations reversed in the late 20th century, with whole grain bread becoming preferred as having superior nutritional value while white bread became associated with lower-class ignorance of nutrition.[17]

Another major advance happened in 1961 with the development of the Chorleywood Bread Process which used the intense mechanical working of dough to dramatically reduce the fermentation period and the time taken to produce a loaf. The process, whose high-energy mixing allows for the use of inferior grain, is now widely used around the world in large factories. In total contrast, traditional breadmaking as seen for example in French bakery, is extremely time-consuming, as the dough is mixed with yeast and requires several cycles of kneading and resting in order to become ready for baking, and to produce the desired flavor and texture.

More recently, and especially in smaller retail bakeries, chemical additives are used that both speed up mixing time and reduce necessary fermentation time, so that a batch of bread may be mixed, made up, risen, and baked in less than 3 hours. Dough that does not require fermentation because of chemical additives is called "no-time bread" by commercial bakers. Common additives include reducing agents such as L-cysteine or sodium metabisulfite, and oxidants such as potassium bromate or ascorbic acid.[18] Often these chemicals are added to dough in the form of a prepackaged base, which also contains most or all of the dough's non-flour ingredients. Using such bases and sophisticated chemistry, it has been possible for commercial bakers to make imitations of artisan and sourdough breads, traditionally made by semi-skilled labor working in smaller shops.

Recently, domestic breadmakers that automate the process of making bread have become popular in the home.

面包的歷史

歷史的面包,至少可以追溯到30,000年。 第一個面包生產的可能熟的糧食粘貼版本,從烤和地面谷物和水制成,并可能已被偶然烹煮或面粉加水和糧食蓄意試驗發展。 這種早期面包后裔仍普遍制成各種谷物在世界許多地區,包括lavashs , taboons , sangaks , 墨西哥的 玉米餅 , 印度 chapatis , rotis和naans , 蘇格蘭 燕麥餅 , 北美 喬尼凱克 , 中東 皮塔和埃塞俄比亞 injera 。 類型單位的面包這些也形成了以主食在許多早期文明的飲食蘇美爾人吃了蛋糕型大麥基本持平,而公元前12世紀埃及人能夠購買面包名為街一個單位,從攤位達村在。 [ 1]在儀式面包古希臘供養的閃靈神,psadista被稱為是用細面,油,酒。 [2]史前史

最早的考古證據,面粉,這很可能是未經發酵加工成面包,可追溯至舊石器時代晚期在歐洲 ,大約3萬年前。 [3]在此期間,谷物構成人類歷史是許多剛剛利用采購食物和狩獵聚會 ; [4]歐洲舊石器時代的飲食主要是基于對動物蛋白質和脂肪。 [3]谷物和面包成了主食 ,在新石器時代 ,約1萬年前,當小麥和大麥植株中第一個被馴化的新月沃土 。 小麥為主,西南地區農業蔓延到歐洲,北美,非洲和印度次大陸。 在世界其他地區的谷物,如大米 (東亞), 玉米 (美洲)和高粱 (撒哈拉以南非洲),這有時也被制成面包,獨立地馴化,形成了系統的基礎替代農業。 [ 5]在世界各地,從不同的生活轉變狩獵采集到農業在人類歷史上一個主要的飼料谷物,如小麥主食面包標記點的一個重要轉折點。 雖然在許多方面營養的缺乏相比,狩獵和采集社會谷類作物讓農業人口較多,以維持更比原先可能,從而帶來更大的經濟專業化 , 社會的復雜性 ,最終的興起, 文明的國家 。 [6]

酵的面包的發展也很可能可以追溯到史前時代。 酵母孢子發生無處不在,包括顆粒表面的谷物,所以任何面團左其余部分將成為自然發酵。 [7]雖然膨松可能是史前的起源,最早的考古證據是從古代埃及。 掃描電子顯微鏡檢測到埃及的面包酵母細胞在一些古老的。 然而,古埃及的面包是從二粒小麥,具有致密碎屑。 在情況下, 酵母細胞中不可見,它是困難的,通過視覺檢查,以確定是否酵餅。 因此,在何種程度上是古代酵面包在埃及仍然不明朗。 [8]

面包的在早期人類社會形成的重要性怎么強調也不過分。 從亞洲,其中小麥被馴化,栽培北部和西部蔓延,西半部到歐洲和北非,以及使人類能夠成為獵人和覓食,而不是農民。 這反過來又導致了城鎮的形成,相對于游牧的生活方式,產生了復雜的形式的社會組織越來越多。 類似的發展發生在中下游地區,集中在大米 ,并在美洲的玉米 。

古代

有早期的發酵面包可供多個來源。 酵母菌可以開發利用機載留生面團暴露在空氣中一段時間才能烹調。 老普林尼報道, 高盧和伊比利亞用于生產啤酒的泡沫撇去了“一人輕于其他種面包。” 各部件的古代世界,喝葡萄酒而不是啤酒貼組成一個用葡萄汁和面粉被允許開始發酵,或麥麩沉浸在酒酵母,作為一個來源。 但是,大部分的膨松普遍的來源是要保留天前的一塊面團利用作為一種形式酵母 啟動 。 [9]的,理想中的獨立的烤箱可預先加熱,門上一個Access似乎已經是一個希臘之一。 [10]即使在古代有各種各樣的面包。 在古代希臘的大麥面包,面包是: 梭倫宣布小麥面包烘烤可能只有幾天的盛宴。 到了公元5世紀面包可以購買在雅典一家面包店店,并在羅馬,希臘的面包師出現在公元前2世紀,作為希臘化小亞細亞加入統治的羅馬亞省 ; [11]面包師的外國面包被允許形成collegium在Deipnosophistae ,筆者阿特納奧斯 (cAD170-c. 230)描述了一些面包,蛋糕,餅干和糕點在世界上現有的經典。 [12]其中提到面包的烤盤蛋糕,蜂蜜和油面包,罌粟種子覆蓋蘑菇形餅,卷上的烤吐軍事專業。 不同的類型和質量也用于生產面包粉可以,所指出的Diphilus當他宣布“小麥制成的面包,作為比較,提出,與大麥 ,現在是,在各方面都優于更滋潤,更易消化。“ 在勛章的,面包制成的面粉精制[徹底過篩]至上,在這之后,從普通小麥面包,然后拔去門閂的,面粉制成的尚未過篩。“ [13]飲食中的面包的必要性反映在餐名稱為其余的:ópson,“調味品”,即面包的伴奏,無論它可能是。 [14]

中世紀

農民分享面包,從作案的投資回報率等利夫雷杜賴因德拉比 ,法國,14世紀。 ( 國家圖書館 )

在中世紀的歐洲 ,面包擔任不僅作為主食 ,而且作為服務的一部分表。 在標準表日成立了的挖溝機 ,一塊干面包大約6英寸,4英寸(15厘米10厘米)板吸收,擔任過。 在一餐完成挖溝機便可以吃,給窮人,或喂養的狗。 但直到15世紀的木材制成的挖溝機開始取代面包品種。 [15]

現代時代

烘烤的面包工業化,是一個世界。逐步形成的現代創作中[16] 奧托馮Rohwedder被認為是對父親的切片面包 。 1912年Rohwedder開始發明一種機器,切片面包的工作,但面包房不愿意使用它,因為他們關注的切片面包會去陳舊。 直到1928年,Rohwedder發明了這兩個切片和包裝的面包,這面包切片機上捕獲。 阿奇利科西面包店,密蘇里州是第一個使用這種機器生產切片面包。

世世代代,白面包是首選的豐富而窮人吃面包黑(全麥)面包。 然而,在大多數西方社會的內涵扭轉了20世紀后期面包,全麥成為首選,因為具有優良的營養價值,同時成為白面包營養與較低的階層的無知。 [17]

另一項重大進展與發生在1961年的發展過程喬利伍德面包的面團用激烈的機械加工,大大降低了發酵周期和面包所需的時間來生產。 這個過程中,其高能量的混合使用使劣質糧食,現已廣泛周圍的世界大工廠使用。 在完全相反,傳統的面包看在法國面包店的例子,是非常耗時,因為面團混合酵母和揉和休息需要幾個周期才能成為準備烘烤,并產生預期的味道和紋理。

最近,特別是在較小的零售面包店, 化學添加劑,使用這兩個時間加快,減少必要的混合發酵時間,從而使面包,可混批,分項,上升,幾小時烤小于3。 面團,不需要因為被稱為“無時間的面包”,由商業貝克斯化學添加劑發酵。 常見的添加劑包括:減少代理商等為L -半胱氨酸或焦亞硫酸鈉 ,并作為氧化劑如溴酸鉀或抗壞血酸 。 [18]通常,這些化學物質添加到面團中的基本形式預先包裝,其中還包含大部分或所有的面團的非面粉成分。 使用這樣的基地和先進的化學,它有可能為商業貝克斯使傳統上由半熟練勞動力在小商店工作的工匠和酵母制成面包,模仿。

近日,國內面包機過程的自動化,面包制作已成為熱門的家。

其他答案4:

Bread, is a barley corn (generally is grinding made and heating) made food.以小麥粉為主要原料,以With wheat flour as the main raw material, in order to酵母yeast、雞蛋、油脂、, eggs, grease,果仁nuts等為輔料,加水調制成面團,經過發酵、整型、成型、焙烤、冷卻等過程加工而成的焙烤食品。As supplementary materials, made the dough, add water to attune after fermentation, integer, molding, baking, cooling process such as the baking and processed foods.

Origin:“埃及奴隸睡著了發明了”——���包"Egypt slave fell asleep invented" – bread 傳說公元前2600年左右,有一個為主人用水和上面粉做餅的埃及奴隸,一天晚上,餅還沒有烤好他就睡著了,爐子也滅了。Legend 2600 BC, around a host on flour to make bread for water and the Egyptian slave, one night, bread hasn't roast good he fell asleep, the stove was exterminated. 夜里,生面餅開始發酵,膨大了。Night, raw fermented, swollen raisins began.等到這個奴隸一覺醒來時,生面餅已經比昨晚大了一倍。Wait until the slave awoke, born cakes have doubled than big last night.他連忙把面餅塞回爐子里去,他想這樣就不會有人知道他活還沒干完就大大咧咧睡著了。He hurriedly put raisins plug back to the oven to, he wanted to so it won't someone know he lived haven't finished just woman.she fell asleep. 面包烤好了,奴隸和主人都發現那東西比他們過去常吃的扁薄煎餅好多了,它又松又軟。Bread cooked, slave and master all find that things than they used to eat flat pancakes much better, it squashy.也許是生面餅里的面粉、水或甜味劑(或許就是蜂蜜)暴露在空氣里的野生酵母菌或細菌下,當它們經過了一段時間的溫暖后,酵母菌生長并傳遍了整個面餅。Maybe the raisins was born of flour, water or sweetener (perhaps is honey) exposed to air of wild yeast or bacteria in, when they passed a period of warm, yeast growth and spread through the whole of raisins. 埃及人繼續用酵母菌實驗,成了世界上第一代職業面包師。The egyptians continue to use the yeast experiment, has become the world's first generation of professional baker.

定義definition

所謂面包,就是以The so-called bread, is in黑麥rye、小麥wheat等糧食作物為基本原料,先磨成粉,再加For basic raw materials such as food crops, first, add ground into flour水water、鹽salt、酵母等和面并制成面團坯料,然后再以, yeast was made the dough and blank, then by烘baking、烤roast、蒸evaporate或or煎Fried等方式加熱制成的食品。The food made way of heating. 通常,我們提到面包,大都會想到Usually, we mentioned bread, the mets thought歐美euramerican面包或日式的夾餡面包、Bread or Japanese GaXian bread,甜面包Sweet bread等。Etc.其實,世界上還有許多特殊Actually, in the world there are many special種類species的面包。Bread. 世界上廣泛使用的制作面包的原料除了黑麥粉、小麥粉以外,還有The world is widely used in making bread raw material besides rye flour, wheat flour, there蕎麥粉Buckwheat powder、糙米粉、玉米粉等。, brown rice powder, cornmeal, etc.有些面包經安琪酵母發酵,在烘烤過程中變得更加蓬松柔軟;Some bread by Angela yeast fermentation, during the baking process becomes more fluffy soft;還有許多面包恰恰相反,用不著發酵。There are many bread, on the contrary, needless fermentation.盡管原料和制作工藝不盡相同,它們都被稱為面包。Although raw material and production process is endless and same, they are called bread. 面包又被稱為人造果實,品種繁多,各具風味。Bread is also known as synthetic fruit, wide variety, with different flavor. 面包是高熱量碳水化合物食品,多吃容易肥胖。Bread is high quantity of heat carbohydrate food, eat more easily fat. 溫度高時較為松軟好吃,低溫的狀態下會變硬,風味口感都會差很多。High temperature, low temperature relatively soft tasty when the state can harden, flavor palate can vary greatly.

其他答案5:

古埃及人用谷物制備各種食品,

最佳回答:

where are we with these parts_有道翻譯

翻譯結果:

我們與這些部分在哪里

其他答案1:

你好!

where are we with these parts

我們與這些部分在哪里

其他答案1:

搖滾樂不是用來看的,想要了解多下點CD去聽吧,多體會它的歌詞,這樣你會有更深的認識

如果不是出于熱愛搖滾的話,我勸你還是別費那個勁了

最佳回答:

take off take over take in far away shut off let it be

最佳回答:

“英語話劇”是很中國式的稱法,在西方是沒有“話劇”一說的。英語戲劇方面,我推薦你兩本書去參考:

一、《西歐戲劇史》廖可兌著

作為戲劇學院標配的教材,里面概括的介紹了歐洲戲劇發展的歷史,這是英語戲劇發端發展的重要基礎。

二、《英國戲劇史》何其莘著

看這本書,基本就可以了解到英語戲劇的大部分情況。

這兩本書無論在圖書館或網上書店都能買到。

最佳回答:

死面面包

這個詞語

用英語表達

翻譯為 : unleavened bread

最佳回答:

http://www.u5nitd0b.cn 西洋天文發展史

http://www.u5nitd0b.cn />

http://www.u5nitd0b.cn />

人類早期宇宙觀的文化意義與影響

作者:黃山

Homer的《Iliad》和《Odyssey》是不朽的,人們習慣把The Homeric Poems僅僅當作人類最古老的偉大史詩研究。

從人類早期宇宙觀的來源來觀察,The Homeric Poems又不僅僅是人類最古老的偉大史詩。眾所周知,希臘哲學,最早緣自神話學和詩學。The Homeric Poems里,馳騁著英雄與Demigods(半神)。

值得研究的是,在The Homeric Poems里,幾乎沒有描述鐵的作用。

Why?

答案是,Homer在創作《Iliad》和《Odyssey》時,正巧處在鐵剛剛開始逐漸代替銅的時代。現在,世界權威學者認為,Hesiod或許是生于Homer之后的,并且從某種意義上來說,他的創作,對The Homeric Poems起到了一個補充效果。

我個人認為,以敘事詩作為自己創作體裁的Hesiod(希西奧)一定是生于Homer之后的。這個觀點,我是通過以下分析得來的:

一、我上文已經指出過,The Homeric Poems里,馳騁著英雄與Demigods(半神)。在The Homeric Poems里,我們不難發現,盡管Homer讓英雄與Demigods(半神)同時馳騁,但是Homer顯然更偏好“英雄”。

這難道與Homer在創作《Iliad》和《Odyssey》時,正巧處在鐵剛剛開始逐漸代替銅的時代,沒有關系嗎?

二、Hesiod的作品《Works and Days》(工作與時日),特別是他的《Theogony》(神譜)里,神話的成分極多,而對“英雄”卻極其冷淡。

可以斷定,Hesiod生活的時期,鐵已經廣泛使用并完全代替銅的時代,成為鐵的時代。

這個問題也許沒有必要再糾纏下去,因為爭議與分歧會永遠繼續,誰都宣稱自己的觀點是正確的。誰又不能夠得到完全確鑿的證據。古希臘太古了,而學術細節是嚴肅的,不能夠僅憑推測給定論。

那么,言歸正傳,既然希臘哲學最早緣自神話學和詩學,那么它發展的脈絡又是怎樣的呢?希臘哲學里反映出的人類早期宇宙觀又是怎樣的呢?

在Socrates(蘇格拉底)之前,就有許多思想家已經開始了有益的思考與探索。他們是Thales (退利斯)、Anaximenes(亞那芝曼尼)、Anaxamender(亞那柴曼德)、Pythagoras(畢達哥拉)、Xenophanes(芝諾芬尼)、Parmenides(帕爾門尼得)、 Heracleitus(海拉克里土),他們的宇宙觀列表如下:

思想家

宇宙觀

Thales

世界是水

Anaximenes

宇宙是空氣

Anaxamender

人生于魚

Pythagoras

“數”是宇宙基本原則

Xenophanes

神是無限永久,與宇宙合一

Parmenides

宇宙是感覺的幻想

Heracleitus

世界是永久的,同時是變化的

Socrates(蘇格拉底)出生于希臘雅典,一個卑微窮困家庭。他主張追求真理,主張思想自由、言論自由,不幸殉難。

Socrates之后,是他的門徒Plato(柏拉圖)。Plato家非常富裕,他在Socrates被害之后,開始游歷埃及、意大利等世界各地,趁機講學。Plato重視“概念”,并提出“idea”(觀念)說。Plato認為 finite things(有限的事物)都是真實的。

人類早期宇宙觀發展到Aristotle(亞里士多德)就非常有意思了。

Aristotle毫不留情地批評了Plato的觀念學說。Aristotle認為宇宙是沒有本體的。

Aristotle是個里程碑似的人物。他是一個集大成者。

Aristotle不僅僅是個著名歷史學家。也是一個科學家、思想家、哲學家、邏輯學家、物理學家、倫理學家、生物學家。他還是一個敏銳的觀察家。又是個心理學家。

Aristotle比較沒有Plato那分浪漫。他的著作只能用“浩瀚”這個詞來形容,他豐富的知識,他關于宇宙觀的認識,他巨大思想的文化意義與影響,在世界文化史上,都占據著極其重要的位置。

甚至在2300多年之后的今天,地球上的每個角落,每時每刻,都有學者在研究他的著作。

Aristotle永恒。

其他答案1:

Homer的《Iliad》和《Odyssey》是不朽的,人們習慣把The Homeric Poems僅僅當作人類最古老的偉大史詩研究。

從人類早期宇宙觀的來源來觀察,The Homeric Poems又不僅僅是人類最古老的偉大史詩。眾所周知,希臘哲學,最早緣自神話學和詩學。The Homeric Poems里,馳騁著英雄與Demigods(半神)。

值得研究的是,在The Homeric Poems里,幾乎沒有描述鐵的作用。

Why?

答案是,Homer在創作《Iliad》和《Odyssey》時,正巧處在鐵剛剛開始逐漸代替銅的時代。現在,世界權威學者認為,Hesiod或許是生于Homer之后的,并且從某種意義上來說,他的創作,對The Homeric Poems起到了一個補充效果。

我個人認為,以敘事詩作為自己創作體裁的Hesiod(希西奧)一定是生于Homer之后的。這個觀點,我是通過以下分析得來的:

一、我上文已經指出過,The Homeric Poems里,馳騁著英雄與Demigods(半神)。在The Homeric Poems里,我們不難發現,盡管Homer讓英雄與Demigods(半神)同時馳騁,但是Homer顯然更偏好“英雄”。

這難道與Homer在創作《Iliad》和《Odyssey》時,正巧處在鐵剛剛開始逐漸代替銅的時代,沒有關系嗎?

二、Hesiod的作品《Works and Days》(工作與時日),特別是他的《Theogony》(神譜)里,神話的成分極多,而對“英雄”卻極其冷淡。

可以斷定,Hesiod生活的時期,鐵已經廣泛使用并完全代替銅的時代,成為鐵的時代。

這個問題也許沒有必要再糾纏下去,因為爭議與分歧會永遠繼續,誰都宣稱自己的觀點是正確的。誰又不能夠得到完全確鑿的證據。古希臘太古了,而學術細節是嚴肅的,不能夠僅憑推測給定論。

那么,言歸正傳,既然希臘哲學最早緣自神話學和詩學,那么它發展的脈絡又是怎樣的呢?希臘哲學里反映出的人類早期宇宙觀又是怎樣的呢?

在Socrates(蘇格拉底)之前,就有許多思想家已經開始了有益的思考與探索。他們是Thales (退利斯)、Anaximenes(亞那芝曼尼)、Anaxamender(亞那柴曼德)、Pythagoras(畢達哥拉)、Xenophanes(芝諾芬尼)、Parmenides(帕爾門尼得)、 Heracleitus(海拉克里土),他們的宇宙觀列表如下:

思想家

宇宙觀

Thales

世界是水

Anaximenes

宇宙是空氣

Anaxamender

人生于魚

Pythagoras

“數”是宇宙基本原則

Xenophanes

神是無限永久,與宇宙合一

Parmenides

宇宙是感覺的幻想

Heracleitus

世界是永久的,同時是變化的

Socrates(蘇格拉底)出生于希臘雅典,一個卑微窮困家庭。他主張追求真理,主張思想自由、言論自由,不幸殉難。

Socrates之后,是他的門徒Plato(柏拉圖)。Plato家非常富裕,他在Socrates被害之后,開始游歷埃及、意大利等世界各地,趁機講學。Plato重視“概念”,并提出“idea”(觀念)說。Plato認為 finite things(有限的事物)都是真實的。

人類早期宇宙觀發展到Aristotle(亞里士多德)就非常有意思了。

Aristotle毫不留情地批評了Plato的觀念學說。Aristotle認為宇宙是沒有本體的。

Aristotle是個里程碑似的人物。他是一個集大成者。

Aristotle不僅僅是個著名歷史學家。也是一個科學家、思想家、哲學家、邏輯學家、物理學家、倫理學家、生物學家。他還是一個敏銳的觀察家。又是個心理學家。

Aristotle比較沒有Plato那分浪漫。他的著作只能用“浩瀚”這個詞來形容,他豐富的知識,他關于宇宙觀的認識,他巨大思想的文化意義與影響,在世界文化史上,都占據著極其重要的位置。

甚至在2300多年之后的今天,地球上的每個角落,每時每刻,都有學者在研究他的著作。

Aristotle永恒。

宇宙的誕生

我們現在觀察到的宇宙,其邊界大約有100多億光年。它由眾多的星系所組成。地球是太陽系的一顆普通行星,而太陽系是銀河系中一顆普通恒星。我們所觀察到恒星、行星、慧星、星系等是怎么產生的呢?

宇宙學說認為,我們所觀察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一個很小、溫度極高、密度極大的原始火球。在150億年到200億年前,原始火球發生大爆炸,從此開始了我們所在的宇宙的誕生史。

宇宙原始大爆炸后0.01秒,宇宙的溫度大約為1000億度。物質存在的主要形式是電子、光子、中微子。以后,物質迅速擴散,溫度迅速降低。大爆炸后1秒鐘,下降到100億度。大爆炸后14秒,溫度約30億度。35秒后,為3億度,化學元素開始形成。溫度不斷下降,原子不斷形成。宇宙間彌漫著氣體云。他們在引力的作用下,形成恒星系統,恒星系統又經過漫長的演化,成為今天的宇宙。

物質現象的總和。廣義上指無限多樣、永恒發展的物質世界,狹義上指一定時代觀測所及的最大天體系統。后者往往稱作可觀測宇宙、我們的宇宙,現在相當于天文學中的“總星系”。

2003年2月份,美國國家航空航天局曾向全世界公布他們有關宇宙年齡的研究成果。根據其公布的資料顯示,宇宙年齡應該為137億歲。2003年11月份,國際天體物理學研究小組宣稱,宇宙的確切年齡應該是141億歲。地球的形成大約是距今45億年。

詞源考察 在中國古籍中最早使用宇宙這個詞的是《莊子·齊物論》。“宇”的含義包括各個方向,如東西南北的一切地點。“宙”包括過去、現在、白天、黑夜,即一切不同的具體時間。戰國末期的尸佼說:“四方上下曰宇,往古來今曰宙。”“宇”指空間,“宙”指時間,“宇宙”就是時間和空間的統一。后來“宇宙”一詞便被用來指整個客觀實在世界。與宇宙相當的概念有“天地”、“乾坤”、“六合”等,但這些概念僅指宇宙的空間方面。《管子》的“宙合”一詞,“宙”指時間,“合”(即“六合”)指空間,與“宇宙”概念最接近。

在西方,宇宙這個詞在英語中叫cosmos,在俄語中叫кocMoc ,在德語中叫kosmos ,在法語中叫cosmos。它們都源自希臘語的κoσμoζ,古希臘人認為宇宙的創生乃是從渾沌中產生出秩序來,κoσμoζ其原意就是秩序。但在英語中更經常用來表示“宇宙”的詞是universe。此詞與universitas有關。在中世紀,人們把沿著同一方向朝同一目標共同行動的一群人稱為universitas。在最廣泛的意義上,universitas 又指一切現成的東西所構成的統一整體,那就是universe,即宇宙。universe和cosmos常常表示相同的意義,所不同的是,前者強調的是物質現象的總和,而后者則強調整體宇宙的結構或構造。

宇宙觀念的發展 宇宙結構觀念的發展 遠古時代,人們對宇宙結構的認識處于十分幼稚的狀態,他們通常按照自己的生活環境對宇宙的構造作了幼稚的推測。在中國西周時期,生活在華夏大地上的人們提出的早期蓋天說認為,天穹像一口鍋,倒扣在平坦的大地上;后來又發展為后期蓋天說,認為大地的形狀也是拱形的。公元前7世紀 ,巴比倫人認為,天和地都是拱形的,大地被海洋所環繞,而其中央則是高山。古埃及人把宇宙想象成以天為盒蓋、大地為盒底的大盒子,大地的中央則是尼羅河。古印度人想象圓盤形的大地負在幾只大象上,而象則站在巨大的龜背上,公元前7世紀末,古希臘的泰勒斯認為,大地是浮在水面上的巨大圓盤,上面籠罩著拱形的天穹。

最早認識到大地是球形的是古希臘人。公元前6世紀,畢達哥拉斯從美學觀念出發,認為一切立體圖形中最美的是球形,主張天體和我們所居住的大地都是球形的。這一觀念為后來許多古希臘學者所繼承,但直到1519~1522年,葡萄牙的F.麥哲倫率領探險隊完成了第一次環球航行后 ,地球是球形的觀念才最終證實。

公元2世紀,C.托勒密提出了一個完整的地心說。這一學說認為地球在宇宙的中央安然不動,月亮、太陽和諸行星以及最外層的恒星天都在以不同速度繞著地球旋轉。為了說明行星視運動的不均勻性,他還認為行星在本輪上繞其中心轉動,而本輪中心則沿均輪繞地球轉動。地心說曾在歐洲流傳了1000多年。1543年,N.哥白尼提出科學的日心說,認為太陽位于宇宙中心,而地球則是一顆沿圓軌道繞太陽公轉的普通行星。1609年,J.開普勒揭示了地球和諸行星都在橢圓軌道上繞太陽公轉,發展了哥白尼的日心說,同年,G.伽利略則率先用望遠鏡觀測天空,用大量觀測事實證實了日心說的正確性。1687年,I.牛頓提出了萬有引力定律,深刻揭示了行星繞太陽運動的力學原因,使日心說有了牢固的力學基礎。在這以后,人們逐漸建立起了科學的太陽系概念。

在哥白尼的宇宙圖像中,恒星只是位于最外層恒星天上的光點。1584年,G.布魯諾大膽取消了這層恒星天,認為恒星都是遙遠的太陽。18世紀上半葉,由于E.哈雷對恒星自行的發展和J.布拉得雷對恒星遙遠距離的科學估計,布魯諾的推測得到了越來越多人的贊同。18世紀中葉,T.賴特、I.康德和J.H.朗伯推測說,布滿全天的恒星和銀河構成了一個巨大的天體系統。F.W.赫歇爾首創用取樣統計的方法,用望遠鏡數出了天空中大量選定區域的星數以及亮星與暗星的比例,1785年首先獲得了一幅扁而平、輪廓參差、太陽居中的銀河系結構圖,從而奠定了銀河系概念的基礎。在此后一個半世紀中,H.沙普利發現了太陽不在銀河系中心、J.H.奧爾特發現了銀河系的自轉和旋臂,以及許多人對銀河系直徑、厚度的測定,科學的銀河系概念才最終確立。

18世紀中葉,康德等人還提出,在整個宇宙中,存在著無數像我們的天體系統(指銀河系)那樣的天體系統。而當時看去呈云霧狀的“星云”很可能正是這樣的天體系統。此后經歷了長達170年的曲折的探索歷程,直到1924年,才由E.P.哈勃用造父視差法測仙女座大星云等的距離確認了河外星系的存在。

近半個世紀,人們通過對河外星系的研究,不僅已發現了星系團、超星系團等更高層次的天體系統,而且已使我們的視野擴展到遠達200億光年的宇宙深處。

宇宙演化觀念的發展 在中國,早在西漢時期,《淮南子·俶真訓》指出:“有始者,有未始有有始者,有未始有夫未始有有始者”,認為世界有它的開辟之時,有它的開辟以前的時期,也有它的開辟以前的以前的時期。《淮南子·天文訓》中還具體勾畫了世界從無形的物質狀態到渾沌狀態再到天地萬物生成演變的過程。在古希臘,也存在著類似的見解。例如留基伯就提出,由于原子在空虛的空間中作旋渦運動,結果輕的物質逃逸到外部的虛空,而其余的物質則構成了球形的天體,從而形成了我們的世界。

太陽系概念確立以后,人們開始從科學的角度來探討太陽系的起源。1644年,R.笛卡爾提出了太陽系起源的旋渦說;1745年,G.L.L.布豐提出了一個因大彗星與太陽掠碰導致形成行星系統的太陽系起源說;1755年和1796年,康德和拉普拉斯則各自提出了太陽系起源的星云說。現代探討太陽系起源z的新星云說正是在康德-拉普拉斯星云說的基礎上發展起來。

1911年,E.赫茨普龍建立了第一幅銀河星團的顏色星等圖;1913年,H.N.羅素則繪出了恒星的光譜-光度圖,即赫羅圖。羅素在獲得此圖后便提出了一個恒星從紅巨星開始,先收縮進入主序,后沿主序下滑,最終成為紅矮星的恒星演化學說。1924年 ,A.S.愛丁頓提出了恒星的質光關系;1937~1939年,C.F.魏茨澤克和貝特揭示了恒星的能源來自于氫聚變為氦的原子核反應。這兩個發現導致了羅素理論被否定,并導致了科學的恒星演化理論的誕生。對于星系起源的研究,起步較遲,目前普遍認為,它是我們的宇宙開始形成的后期由原星系演化而來的。

1917年,A.阿爾伯特·愛因斯坦運用他剛創立的廣義相對論建立了一個“靜態、有限、無界”的宇宙模型,奠定了現代宇宙學的基礎。1922年,G.D.弗里德曼發現,根據阿爾伯特·愛因斯坦的場方程,宇宙不一定是靜態的,它可以是膨脹的,也可以是振蕩的。前者對應于開放的宇宙,后者對應于閉合的宇宙。1927年,G.勒梅特也提出了一個膨脹宇宙模型.1929年 哈勃發現了星系紅移與它的距離成正比,建立了著名的哈勃定律。這一發現是對膨脹宇宙模型的有力支持。20世紀中葉,G.伽莫夫等人提出了熱大爆炸宇宙模型,他們還預言,根據這一模型,應能觀測到宇宙空間目前殘存著溫度很低的背景輻射。1965年微波背景輻射的發現證實了伽莫夫等人的預言。從此,許多人把大爆炸宇宙模型看成標準宇宙模型。1980年,美國的古斯在熱大爆炸宇宙模型的 基礎上又進一步提出了暴漲宇宙模型。這一模型可以解釋目前已知的大多數重要觀測事實。

宇宙圖景 當代天文學的研究成果表明,宇宙是有層次結構的、物質形態多樣的、不斷運動發展的天體系統。

層次結構 行星是最基本的天體系統。太陽系中共有九大行星:水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星和冥王星。除水星和金星外,其他行星都有衛星繞其運轉,地球有一個衛星 月球,土星的衛星最多,已確認的有17顆。行星 小行星 彗星和流星體都圍繞中心天體太陽運轉,構成太陽系。太陽占太陽系總質量的99.86%,其直徑約140萬千米,最大的行星木星的直徑約14萬千米。太陽系的大小約120億千米。有證據表明,太陽系外也存在其他行星系統。2500億顆類似太陽的恒星和星際物質構成更巨大的天體系統——銀河系。銀河系中大部分恒星和星際物質集中在一個扁球狀的空間內,從側面看很像一個“鐵餅”,正面看去?則呈旋渦狀。銀河系的直徑約10萬光年,太陽位于銀河系的一個旋臂中,距銀心約3萬光年。銀河系外還有許多類似的天體系統,稱為河外星系,常簡稱星系。現已觀測到大約有10億個。星系也聚集深圳市帝龍科技有限公司,叫星系團。平均而言,每個星系團約有百余個星系,直徑達上千萬光年。現已發現上萬個星系團。包括銀河系在內約40個星系構成的一個小星系團叫本星系群。若干星系團集聚在一起構成更大、更高一層次的天體系統叫超星系團。超星系團往往具有扁長的外形,其長徑可達數億光年。通常超星系團內只含有幾個星系團,只有少數超星系團擁有幾十個星系團。本星系群和其附近的約50個星系團構成的超星系團叫做本超星系團。目前天文觀測范圍已經擴展到200億光年的廣闊空間,它稱為總星系。

多樣性 天體千差萬別,宇宙物質千姿百態。太陽系天體中,水星、金星表面溫度約達700K,遙遠的冥王星向日面的溫度最高時也只有50K;金星表面籠罩著濃密的二氧化碳大氣和硫酸云霧,氣壓約50個大氣壓,水星、火星表面大氣卻極其稀薄,水星的大氣壓甚至小于2×10-9毫巴;類地行星(水星、金星、火星)都有一個固體表面,類木行星卻是一個流體行星;土星的平均密度為0.70克/厘米3,比水的密度還小,木星、天王星、海王星的平均密 度略大于水的密度,而水星、金星、地球等的密度則達到水的密度的5倍以上;多數行星都是順向自轉,而金星是逆向自轉;地球表面生機盎然,其他行星則是空寂荒涼的世界。

太陽在恒星世界中是顆普遍而又典型的恒星。已經發現,有些紅巨星的直徑為太陽直徑的幾千倍。中子星直徑只有太陽的幾萬分之一;超巨星的光度高達太陽光度的數百萬倍,白矮星光度卻不到太陽的幾十萬分之一。紅超巨星的物質密度小到只有水的密度的百萬分之一,而白矮星、中子星的密度分別可高達水的密度的十萬倍和百萬億倍。太陽的表面溫度約為6000K,O型星表面溫度達30000K,而紅外星的表面溫度只有約600K。太陽的普遍磁場強度平均為1×10-4特斯拉,有些磁白矮星的磁場通常為幾千、幾萬高斯(1高斯=10-4特斯拉),而脈沖星的磁場強度可高達十萬億高斯。有些恒星光度基本不變,有些恒星光度在不斷變化,稱變星。有的變星光度變化是有周期的,周期從1小時到幾百天不等。有些變星的光度變化是突發性的,其中變化最劇烈的是新星和超新星,在幾天內,其光度可增加幾萬倍甚至上億倍。

恒星在空間常常聚集成雙星或三五成群的聚星,它們可能占恒星總數的1/3。也有由幾十、幾百乃至幾十萬個恒星聚在一起的星團。宇宙物質除了以密集形式形成恒星、行星等之外,還以彌漫的形式形成星際物質。星際物質包括星際氣體和塵埃,平均每立方厘米只有一個原子,其中高度密集的地方形成形狀各異的各種星云。宇宙中除發出可見光的恒星、星云等天體外,還存在紫外天體、紅外天體、X射線源、γ射線源以及射電源。

星系按形態可分為橢圓星系、旋渦星系、棒旋星系、透鏡星系和不規則星系等類型。60年代又發現許多正在經歷著爆炸過程或正在拋射巨量物質的河外天體,統稱為活動星系,其中包括各種射電星系、塞佛特星系、N型星系、馬卡良星系、蝎虎座BL型天體,以及類星體等等。許多星系核有規模巨大的活動:速度達幾千千米/秒的氣流,總能量達1055焦耳的能量輸出,規模巨大的物質和粒子拋射,強烈的光變等等。在宇宙中有種種極端物理狀態:超高溫、超高壓、超高密、超真空、超強磁場、超高速運動、超高速自轉、超大尺度時間和空間、超流、超導等。為我們認識客觀物質世界提供了理想的實驗環境。

運動和發展 宇宙天體處于永恒的運動和發展之中,天體的運動形式多種多樣,例如自轉、各自的空間運動(本動)、繞系統中心的公轉以及參與整個天體系統的運動等。月球一方面自轉一方面圍繞地球運轉,同時又跟隨地球一起圍繞太陽運轉。太陽一方面自轉,一方面又向著武仙座方向以20千米/秒的速度運動,同時又帶著整個太陽系以250千米/秒的速度繞銀河系中心運轉,運轉一周約需2.2億年。銀河系也在自轉,同時也有相對于鄰近的星系的運動。本超星系團也可能在膨脹和自轉。總星系也在膨脹。

現代天文學已經揭示了天體的起源和演化的歷程。當代關于太陽系起源學說認為,太陽系很可能是50億年前銀河系中的一團塵埃氣體云(原始太陽星云)由于引力收縮而逐漸形成的(見太陽系起源)。恒星是由星云產生的,它的一生經歷了引力收縮階段、主序階段、紅巨星階段、晚期階段和臨終階段。星系的起源和宇宙起源密切相關,流行的看法是:在宇宙發生熱大爆炸后40萬年,溫度降到4000K,宇宙從輻射為主時期轉化為物質為主時期,這時或由于密度漲落形成的引力不穩定性,或由于宇宙湍流的作用而逐步形成原星系,然后再演化為星系團和星系。熱大爆炸宇宙模型描繪了我們的宇宙的起源和演化史:我們的宇宙起源于200億年前的一次大爆炸,當時溫度極高、密度極大。隨著宇宙的膨脹,它經歷了從熱到冷、從密到稀、從輻射為主時期到物質為主時期的演變過程,直至10~20億年前,才進入大規模形成星系的階段,此后逐漸形成了我們當今看到的宇宙。1980年提出的暴漲宇宙模型則是熱大爆炸宇宙模型的補充。它認為在宇宙極早期,在我們的宇宙誕生后約10-36秒的時候,它曾經歷了一個暴漲階段。

哲學分析 宇宙概念 有些宇宙學家認為,我們的宇宙是唯一的宇宙;大爆炸不是在宇宙空間的哪一點爆炸,而是整個宇宙自身的爆炸。但是,新提出的暴漲模型表明,我們的宇宙僅是整個暴漲區域的非常小的一部分,暴漲后的區域尺度要大于1026厘米,而那時我們的宇宙只有10厘米。還有可能這個暴漲區域是一個更大的始于無規則混沌狀態的物質體系的一部分。這種情況恰如科學史上人類的認識從太陽系宇宙擴展到星系宇宙,再擴展到大尺度宇宙那樣,今天的科學又正在努力把人類的認識進一步向某種探索中的“暴漲宇宙”、“無規則的混沌宇宙”推移。我們的宇宙不是唯一的宇宙,而是某種更大的物質體系的一部分,大爆炸不是整個宇宙自身的爆炸,而是那個更大物質體系的一部分的爆炸。因此,有必要區分哲學和自然科學兩個不同層次的宇宙概念。哲學宇宙概念所反映的是無限多樣、永恒發展的物質世界;自然科學宇宙概念所涉及的則是人類在一定時代觀測所及的最大天體系統。兩種宇宙概念之間的關系是一般和個別的關系。隨著自然科學宇宙概念的發展,人們將逐步深化和接近對無限宇宙的認識。弄清兩種宇宙概念的區別和聯系,對于堅持馬克思主義的宇宙無限論,反對宇宙有限論、神創論、機械論、不可知論、哲學代替論和取消論,都有積極意義。

宇宙的創生 有些宇宙學家認為,暴漲模型最徹底的改革也許是觀測宇宙中所有的物質和能量從無中產生的觀點,這種觀點之所以在以前不能為人們接受,是因為存在著許多守恒定律,特別是重子數守恒和能量守恒。但隨著大統一理論的發展,重子數有可能是不守恒的,而宇宙中的引力能可粗略地說是負的,并精確地抵消非引力能,總能量為零。因此就不存在已知的守恒律阻止觀測宇宙從無中演化出來的問題。這種“無中生有”的觀點在哲學上包括兩個方面:①本體論方面。如果認為“無”是絕對的虛無,則是錯誤的。這不僅違反了人類已知的科學實踐,而且也違反了暴漲模型本身。按照該模型,我們所研究的觀測宇宙僅僅是整個暴漲區域的很小的一部分,在觀測宇宙之外并不是絕對的“無”。現在觀測宇宙的物質是從假真空狀態釋放出來的能量轉化而來的,這種真空能恰恰是一種特殊的物質和能量形式,并不是創生于絕對的“無”。如果進一步說這種真空能起源于“無”,因而整個觀測宇宙歸根到底起源于“無”,那么這個“無”也只能是一種未知的物質和能量形式。②認識論和方法論方面。暴漲模型所涉及的宇宙概念是自然科學的宇宙概念。這個宇宙不論多么巨大,作為一個有限的物質體系 ,也有其產生、發展和滅亡的歷史。暴漲模型把傳統的大爆炸宇宙學與大統一理論結合起來,認為觀測宇宙中的物質與能量形式不是永恒的,應研究它們的起源。它把“無”作為一種未知的物質和能量形式,把“無”和“有”作為一對邏輯范疇,探討我們的宇宙如何從“無”——未知的物質和能量形式,轉化為“有”——已知的物質和能量形式,這在認識論和方法論上有一定意義。

時空起源 有些人認為,時間和空間不是永恒的,而是從沒有時間和沒有空間的狀態產生的。根據現有的物理理論,在小于10-43秒和10-33厘米的范圍內,就沒有一個“鐘”和一把“尺子”能加以測量,因此時間和空間概念失效了,是一個沒有時間和空間的物理世界。這種觀點提出已知的時空形式有其適用的界限是完全正確的。正像歷史上的牛頓時空觀發展到相對論時空觀那樣,今天隨著科學實踐的發展也必然要求建立新的時空觀。由于在大爆炸后10-43秒以內,廣義相對論失效,必須考慮引力的量子效應,因此有些人試圖通過時空的量子化的途徑來探討已知的時空形式的起源。這些工作都是有益的,但我們決不能因為人類時空觀念的發展或者在現有的科學技術水平上無法度量新的時空形式,而否定作為物質存在形式的時間、空間的客觀存在。

人和宇宙 從本世紀60年代開始,由于人擇原理的提出和討論,出現了人類存在和宇宙產生的關系問題。人擇原理認為 ,可能存在許多具有不同物理參數和初始條件的宇宙,但只有物理參數和初始條件取特定值的宇宙才能演化出人類,因此我們只能看到一種允許人類存在的宇宙。人擇原理用人類的存在去約束過去可能有的初始條件和物理定律,減少它們的任意性,使一些宇宙學現象得到解釋,這在科學方法論上有一定的意義。但有人提出,宇宙的產生依賴于作為觀測者的人類的存在。這種觀點值得商榷。現在根據暴漲模型,那些被傳統大爆炸模型作為初始條件的狀態,有可能從極早期宇宙的演化中產生出來,而且宇宙的演化幾乎變得與初始條件的一些細節無關。這樣就使上述那種利用初始條件的困難來否定宇宙客觀實在性的觀點失去了基礎。但有些人認為,由于暴漲引起的巨大距離尺度,使得從整體上去觀測宇宙的結構成為不可能。這種擔心有其理由,但如果暴漲模型正確的話,隨著科學實踐的發展,一定有可能突破人類認識上的困難。

宇宙

宇宙,是我們所在的空間,“宇”字的本義就是指“上下四方”。

地球是我們的家園;

而地球僅是太陽系的第三顆行星;

而太陽系又僅僅定居于銀河系巨大旋臂的一側;

銀河系,在宇宙所有星系中,也許很不起眼……

這一切,組成了我們的宇宙:

宇宙,是所有天體共同的家園。

宇宙,又是我們所在的時間,“宙”的本意就是指“古往今來”。

因為,我們的宇宙不是從來就有的,它也有著誕生和成長的過程。現代科學發現,我們的宇宙大概形成于二百億年以前。在一次無比壯觀的大爆炸中,我們的宇宙誕生了!(這就是著名的“大爆炸”理論。)

宇宙一經形成,就在不停地運動著。科學家發現,宇宙正在膨脹著,星體之間的距離越來越大。

宇宙沒有開始,沒有結束,沒有邊界,更沒有誕生與毀滅,只有一個個階段的結束與開始,我們現階段的宇宙大概形成于二百億年以前。在一次無比壯觀的大爆炸中,這階段的宇宙開始了!最新研究表明,大爆炸孕育于黑洞中,黑洞將所有物質,包括光子在內壓到一個點,這時連電子,中子,質子等都已不存在(究竟是什么物質比電子還小呢?當代科技無法解釋,暫稱為夸克),這時發生了比核聚變更高等級的爆炸,這種爆炸的范圍至少波及數十億光年,又一個新的宇宙紀元就誕生了.

其他答案2:

【宇宙觀念的發展】

宇宙結構觀念的發展 遠古時代,人們對宇宙結構的認識處于十分幼稚的狀態,他們通常按照自己的生活環境對宇宙的構造作了幼稚的推測。在中國西周時期,生活在華夏大地上的人們提出的早期蓋天說認為,天穹像一口鍋,倒扣在平坦的大地上;后來又發展為后期蓋天說,認為大地的形狀也是拱形的。公元前7世紀 ,巴比倫人認為,天和地都是拱形的,大地被海洋所環繞,而其中央則是高山。古埃及人把宇宙想象成以天為盒蓋、大地為盒底的大盒子,大地的中央則是尼羅河。古印度人想象圓盤形的大地負在幾只大象上,而象則站在巨大的龜背上,公元前7世紀末,古希臘的泰勒斯認為,大地是浮在水面上的巨大圓盤,上面籠罩著拱形的天穹。

最早認識到大地是球形的是古希臘人。公元前6世紀,畢達哥拉斯從美學觀念出發,認為一切立體圖形中最美的是球形,主張天體和我們所居住的大地都是球形的。這一觀念為后來許多古希臘學者所繼承,但直到1519~1522年,葡萄牙的F.麥哲倫率領探險隊完成了第一次環球航行后 ,地球是球形的觀念才最終被證實。

公元2世紀,C.托勒密提出了一個完整的地心說。這一學說認為地球在宇宙的中央安然不動,月亮、太陽和諸行星以及最外層的恒星天都在以不同速度繞著地球旋轉。為了說明行星運動的不均勻性,他還認為行星在本輪上繞其中心轉動,而本輪中心則沿均輪繞地球轉動。地心說曾在歐洲流傳了1000多年。1543年,N.哥白尼提出科學的日心說,認為太陽位于宇宙中心,而地球則是一顆沿圓軌道繞太陽公轉的普通行星。到16世紀哥白尼建立日心說后才普遍認識到:地球是繞太陽公轉的行星之一,而包括地球在內的八大行星則構成了一個圍繞太陽旋轉的行星系—— 太陽系的主要成員。1609年,J.開普勒揭示了地球和諸行星都在橢圓軌道上繞太陽公轉,發展了哥白尼的日心說,同年,伽利略·伽利雷則率先用望遠鏡觀測天空,用大量觀測事實證實了日心說的正確性。1687年,I.牛頓提出了萬有引力定律,深刻揭示了行星繞太陽運動的力學原因,使日心說有了牢固的力學基礎。在這以后,人們逐漸建立起了科學的太陽系概念。

在哥白尼的宇宙圖像中,恒星只是位于最外層恒星天上的光點。1584年,喬爾丹諾·布魯諾大膽取消了這層恒星天,認為恒星都是遙遠的太陽。18世紀上半葉,由于E.哈雷對恒星自行的發展和J.布拉得雷對恒星遙遠距離的科學估計,布魯諾的推測得到了越來越多人的贊同。18世紀中葉,T.賴特、I.康德和J.H.朗伯推測說,布滿全天的恒星和銀河構成了一個巨大的天體系統。弗里德里希·威廉·赫歇爾首創用取樣統計的方法,用望遠鏡數出了天空中大量選定區域的星數以及亮星與暗星的比例,1785年首先獲得了一幅扁而平、輪廓參差、太陽居中的銀河系結構圖,從而奠定了銀河系概念的基礎。在此后一個半世紀中,H.沙普利發現了太陽不在銀河系中心、J.H.奧爾特發現了銀河系的自轉和旋臂,以及許多人對銀河系直徑、厚度的測定,科學的銀河系概念才最終確立。

18世紀中葉,康德等人還提出,在整個宇宙中,存在著無數像我們的天體系統(指銀河系)那樣的天體系統。而當時看去呈云霧狀的“星云”很可能正是這樣的天體系統。此后經歷了長達170年的曲折的探索歷程,直到1924年,才由E.P.哈勃用造父視差法測仙女座大星云等的距離確認了河外星系的存在。

近半個世紀,人們通過對河外星系的研究,不僅已發現了星系團、超星系團等更高層次的天體系統,而且已使我們的視野擴展到遠達200億光年的宇宙深處。

宇宙演化觀念的發展在中國,早在西漢時期,《淮南子·俶真訓》指出:“有始者,有未始有有始者,有未始有夫未始有有始者”,認為世界有它的開辟之時,有它的開辟以前的時期,也有它的開辟以前的以前的時期。《淮南子·天文訓》中還具體勾畫了世界從無形的物質狀態到渾沌狀態再到天地萬物生成演變的過程。在古希臘,也存在著類似的見解。例如留基伯就提出,由于原子在空虛的空間中作旋渦運動,結果輕的物質逃逸到外部的虛空,而其余的物質則構成了球形的天體,從而形成了我們的世界。

太陽系概念確立以后,人們開始從科學的角度來探討太陽系的起源。1644年,R.笛卡爾提出了太陽系起源的旋渦說;1745年,G.L.L.布豐提出了一個因大彗星與太陽掠碰導致形成行星系統的太陽系起源說;1755年和1796年,康德和拉普拉斯則各自提出了太陽系起源的星云說。現代探討太陽系起源z的新星云說正是在康德-拉普拉斯星云說的基礎上發展起來。

1911年,E.赫茨普龍建立了第一幅銀河星團的顏色星等圖;1913年,伯特蘭•阿瑟•威廉•羅素則繪出了恒星的光譜-光度圖,即赫羅圖。羅素在獲得此圖后便提出了一個恒星從紅巨星開始,先收縮進入主序,后沿主序下滑,最終成為紅矮星的恒星演化學說。1924年 ,亞瑟·斯坦利·愛丁頓提出了恒星的質光關系;1937~1939年,C.F.魏茨澤克和貝特揭示了恒星的能源來自于氫聚變為氦的原子核反應。這兩個發現導致了羅素理論被否定,并導致了科學的恒星演化理論的誕生。對于星系起源的研究,起步較遲,目前普遍認為,它是我們的宇宙開始形成的后期由原星系演化而來的。

1917年,A.阿爾伯特·愛因斯坦運用他剛創立的廣義相對論建立了一個“靜態、有限、無界”的宇宙模型,奠定了現代宇宙學的基礎。1922年,G.D.弗里德曼發現,根據阿爾伯特·愛因斯坦的場方程,宇宙不一定是靜態的,它可以是膨脹的,也可以是振蕩的。前者對應于開放的宇宙,后者對應于閉合的宇宙。1927年,G.勒梅特也提出了一個膨脹宇宙模型.1929年 哈勃發現了星系紅移與它的距離成正比,建立了著名的哈勃定律。這一發現是對膨脹宇宙模型的有力支持。20世紀中葉,G.伽莫夫等人提出了熱大爆炸宇宙模型,他們還預言,根據這一模型,應能觀測到宇宙空間目前殘存著溫度很低的背景輻射。1965年微波背景輻射的發現證實了伽莫夫等人的預言。從此,許多人把大爆炸宇宙模型看成標準宇宙模型。1980年,美國的古斯在熱大爆炸宇宙模型的 基礎上又進一步提出了暴漲宇宙模型。這一模型可以解釋目前已知的大多數重要觀測事實。

宇宙圖景 當代天文學的研究成果表明,宇宙是有層次結構的、物質形態多樣的、不斷運動發展的天體系統。

層次結構 行星是最基本的天體系統。太陽系中共有八顆行星:水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星。 (冥王星目前以被從行星里開除,降為矮行星)。除水星和金星外,其他行星都有衛星繞其運轉,地球有一個衛星 月球,土星的衛星最多,已確認的有26顆。行星 小行星 彗星和流星體都圍繞中心天體太陽運轉,構成太陽系。太陽占太陽系總質量的99.86%,其直徑約140萬千米,最大的行星木星的直徑約14萬千米。太陽系的大小約120億千米(以冥王星作邊界)。有證據表明,太陽系外也存在其他行星系統。2500億顆類似太陽的恒星和星際物質構成更巨大的天體系統——銀河系。銀河系中大部分恒星和星際物質集中在一個扁球狀的空間內,從側面看很像一個“鐵餅”,正面看去?則呈旋渦狀。銀河系的直徑約10萬光年,太陽位于銀河系的一個旋臂中,距銀心約3萬光年。銀河系外還有許多類似的天體系統,稱為河外星系,常簡稱星系。現已觀測到大約有10億個。星系也聚集深圳市帝龍科技有限公司,叫星系團。平均而言,每個星系團約有百余個星系,直徑達上千萬光年。現已發現上萬個星系團。包括銀河系在內約40個星系構成的一個小星系團叫本星系群。若干星系團集聚在一起構成更大、更高一層次的天體系統叫超星系團。超星系團往往具有扁長的外形,其長徑可達數億光年。通常超星系團內只含有幾個星系團,只有少數超星系團擁有幾十個星系團。本星系群和其附近的約50個星系團構成的超星系團叫做本超星系團。目前天文觀測范圍已經擴展到200億光年的廣闊空間,它稱為總星系。

運動和發展 宇宙天體處于永恒的運動和發展之中,天體的運動形式多種多樣,例如自轉、各自的空間運動(本動)、繞系統中心的公轉以及參與整個天體系統的運動等。月球一方面自轉一方面圍繞地球運轉,同時又跟隨地球一起圍繞太陽運轉。太陽一方面自轉,一方面又向著武仙座方向以20千米/秒的速度運動,同時又帶著整個太陽系以250千米/秒的速度繞銀河系中心運轉,運轉一周約需2.2億年。銀河系也在自轉,同時也有相對于鄰近的星系的運動。本超星系團也可能在膨脹和自轉。總星系也在膨脹。

現代天文學已經揭示了天體的起源和演化的歷程。當代關于太陽系起源學說認為,太陽系很可能是50億年前銀河系中的一團塵埃氣體云(原始太陽星云)由于引力收縮而逐漸形成的(見太陽系起源)。恒星是由星云產生的,它的一生經歷了引力收縮階段、主序階段、紅巨星階段、晚期階段和臨終階段。星系的起源和宇宙起源密切相關,流行的看法是:在宇宙發生熱大爆炸后40萬年,溫度降到4000K,宇宙從輻射為主時期轉化為物質為主時期,這時或由于密度漲落形成的引力不穩定性,或由于宇宙湍流的作用而逐步形成原星系,然后再演化為星系團和星系。熱大爆炸宇宙模型描繪了我們的宇宙的起源和演化史:我們的宇宙起源于200億年前的一次大爆炸,當時溫度極高、密度極大。隨著宇宙的膨脹,它經歷了從熱到冷、從密到稀、從輻射為主時期到物質為主時期的演變過程,直至10~20億年前,才進入大規模形成星系的階段,此后逐漸形成了我們當今看到的宇宙。1980年提出的暴漲宇宙模型則是熱大爆炸宇宙模型的補充。它認為在宇宙極早期,在我們的宇宙誕生后約10-36秒的時候,它曾經歷了一個暴漲階段。

哲學分析 宇宙概念 有些宇宙學家認為,我們的宇宙是唯一的宇宙;大爆炸不是在宇宙空間的哪一點爆炸,而是整個宇宙自身的爆炸。但是,新提出的暴漲模型表明,我們的宇宙僅是整個暴漲區域的非常小的一部分,暴漲后的區域尺度要大于1026厘米,而那時我們的宇宙只有10厘米。還有可能這個暴漲區域是一個更大的始于無規則混沌狀態的物質體系的一部分。這種情況恰如科學史上人類的認識從太陽系宇宙擴展到星系宇宙,再擴展到大尺度宇宙那樣,今天的科學又正在努力把人類的認識進一步向某種探索中的“暴漲宇宙”、“無規則的混沌宇宙”推移。我們的宇宙不是唯一的宇宙,而是某種更大的物質體系的一部分,大爆炸不是整個宇宙自身的爆炸,而是那個更大物質體系的一部分的爆炸。因此,有必要區分哲學和自然科學兩個不同層次的宇宙概念。哲學宇宙概念所反映的是無限多樣、永恒發展的物質世界;自然科學宇宙概念所涉及的則是人類在一定時代觀測所及的最大天體系統。兩種宇宙概念之間的關系是一般和個別的關系。隨著自然科學宇宙概念的發展,人們將逐步深化和接近對無限宇宙的認識。弄清兩種宇宙概念的區別和聯系,對于堅持馬克思主義的宇宙無限論,反對宇宙有限論、神創論、機械論、不可知論、哲學代替論和取消論,都有積極意義。

【宇宙的創生】

有些宇宙學家認為,暴漲模型最徹底的改革也許是觀測宇宙中所有的物質和能量從無中產生的觀點,這種觀點之所以在以前不能為人們接受,是因為存在著許多守恒定律,特別是重子數守恒和能量守恒。但隨著大統一理論的發展,重子數有可能是不守恒的,而宇宙中的引力能可粗略地說是負的,并精確地抵消非引力能,總能量為零。因此就不存在已知的守恒律阻止觀測宇宙從無中演化出來的問題。這種“無中生有”的觀點在哲學上包括兩個方面:①本體論方面。如果認為“無”是絕對的虛無,則是錯誤的。這不僅違反了人類已知的科學實踐,而且也違反了暴漲模型本身。按照該模型,我們所研究的觀測宇宙僅僅是整個暴漲區域的很小的一部分,在觀測宇宙之外并不是絕對的“無”。現在觀測宇宙的物質是從假真空狀態釋放出來的能量轉化而來的,這種真空能恰恰是一種特殊的物質和能量形式,并不是創生于絕對的“無”。如果進一步說這種真空能起源于“無”,因而整個觀測宇宙歸根到底起源于“無”,那么這個“無”也只能是一種未知的物質和能量形式。②認識論和方法論方面。暴漲模型所涉及的宇宙概念是自然科學的宇宙概念。這個宇宙不論多么巨大,作為一個有限的物質體系 ,也有其產生、發展和滅亡的歷史。暴漲模型把傳統的大爆炸宇宙學與大統一理論結合起來,認為觀測宇宙中的物質與能量形式不是永恒的,應研究它們的起源。它把“無”作為一種未知的物質和能量形式,把“無”和“有”作為一對邏輯范疇,探討我們的宇宙如何從“無”——未知的物質和能量形式,轉化為“有”——已知的物質和能量形式,這在認識論和方法論上有一定意義。

【時空起源】

有些人認為,時間和空間不是永恒的,而是從沒有時間和沒有空間的狀態產生的。根據現有的物理理論,在小于10-43秒和10-33厘米的范圍內,就沒有一個“鐘”和一把“尺子”能加以測量,因此時間和空間概念失效了,是一個沒有時間和空間的物理世界。這種觀點提出已知的時空形式有其適用的界限是完全正確的。正像歷史上的牛頓時空觀發展到相對論時空觀那樣,今天隨著科學實踐的發展也必然要求建立新的時空觀。由于在大爆炸后10-43秒以內,廣義相對論失效,必須考慮引力的量子效應,因此有些人試圖通過時空的量子化的途徑來探討已知的時空形式的起源。這些工作都是有益的,但我們決不能因為人類時空觀念的發展或者在現有的科學技術水平上無法度量新的時空形式,而否定作為物質存在形式的時間、空間的客觀存在。

人和宇宙 從本世紀60年代開始,由于人擇原理的提出和討論,出現了人類存在和宇宙產生的關系問題。人擇原理認為 ,可能存在許多具有不同物理參數和初始條件的宇宙,但只有物理參數和初始條件取特定值的宇宙才能演化出人類,因此我們只能看到一種允許人類存在的宇宙。人擇原理用人類的存在去約束過去可能有的初始條件和物理定律,減少它們的任意性,使一些宇宙學現象得到解釋,這在科學方法論上有一定的意義。但有人提出,宇宙的產生依賴于作為觀測者的人類的存在。這種觀點值得商榷。現在根據暴漲模型,那些被傳統大爆炸模型作為初始條件的狀態,有可能從極早期宇宙的演化中產生出來,而且宇宙的演化幾乎變得與初始條件的一些細節無關。這樣就使上述那種利用初始條件的困難來否定宇宙客觀實在性的觀點失去了基礎。但有些人認為,由于暴漲引起的巨大距離尺度,使得從整體上去觀測宇宙的結構成為不可能。這種擔心有其理由,但如果暴漲模型正確的話,隨著科學實踐的發展,一定有可能突破人類認識上的困難。

【運動和發展】

宇宙天體處于永恒的運動和發展之中,天體的運動形式多種多樣,例如自轉、各自的空間運動(本動)、繞系統中心的公轉以及參與整個天體系統的運動等。月球一方面自轉一方面圍繞地球運轉,同時又跟隨地球一起圍繞太陽運轉。太陽一方面自轉,一方面又向著武仙座方向以20千米/秒的速度運動,同時又帶著整個太陽系以250千米/秒的速度繞銀河系中心運轉,運轉一周約需2.2億年。銀河系也在自轉,同時也有相對于鄰近的星系的運動。本超星系團也可能在膨脹和自轉。總星系也在膨脹。

現代天文學已經揭示了天體的起源和演化的歷程。當代關于太陽系起源學說認為,太陽系很可能是50億年前銀河系中的一團塵埃氣體云(原始太陽星云)由于引力收縮而逐漸形成的(見 太陽系起源 )。恒星是由星云產生的,它的一生經歷了引力收縮階段、主序階段、紅巨星階段、晚期階段和臨終階段。星系的起源和宇宙起源密切相關,流行的看法是:在宇宙發生熱大爆炸后40萬年,溫度降到4000K,宇宙從輻射為主時期轉化為物質為主時期,這時或由于密度漲落形成的引力不穩定性,或由于宇宙湍流的作用而逐步形成原星系,然后再演化為星系團和星系。熱大爆炸宇宙模型描繪了我們的宇宙的起源和演化史:我們的宇宙起源于200億年前的一次大爆炸,當時溫度極高、密度極大。隨著宇宙的膨脹,它經歷了從熱到冷、從密到稀、從輻射為主時期到物質為主時期的演變過程,直至10~20億年前,才進入大規模形成星系的階段,此后逐漸形成了我們當今看到的宇宙。1980年提出的暴漲宇宙模型則是熱大爆炸宇宙模型的補充。它認為在宇宙極早期,在我們的宇宙誕生后約10 -36 秒的時候,它曾經歷了一個暴漲階段。

宇宙是否有限

我們的先輩們曾認為宇宙是范圍并不很大的球狀天體,其中包含著地球以及其他一些形體較小的發光體。直至公元1700 年以前,這種理論在天文學界一直占據主導地位。即使在哥白尼發現地球并非宇宙的中心之后,人們仍持同樣的觀點,只是把“宇宙主宰”這一光環又贈給了太陽而已,而宇宙的基本定義仍未得到根本上的改變。天空仍舊是天上的“球”,里面有許多星星,不過,它包括的主體是太陽,相比之下,地球要遜色得多。

托勒密的“地心說”體系

哥白尼的“日心說”體系

開普勒的橢圓型軌道的思想廢除了星體是“透明的球體”這一謬論,但是卻仍然保留了星體是“最外層天體球”這一說法。感謝卡西尼的研究成果,他揭開了太陽系的真實面目,從而證明了太陽系比人們想象的要大得多,而這也只是將人們腦海中宇宙的邊界擴大了而已。

直至哈雷于1718 年發現了恒星也是運動著的球體這一事實后,天文學家們才開始重新認真地認識宇宙。當然,即使所有星體都在移動,宇宙仍有可能是有限的,而所有的星體也都有可能在進行著極其緩慢的移動。但是為什么有的星體的運動速度之快足以被人們觀察到,而正是這些星體才能發出比較明亮的光線呢?

關于這一問題,存在這樣一種可能,即某個星體由于具有較大的形體,從而能放射出比較明亮的光線,同時由于其體積較大,造成宇宙對它的束縛產生了困難,從而導致了它的移動。當然,這只是一種特定的假設,但這種全新的設想對于解開有關謎團是具有創造性意義的——即使其很難在實驗室條件下得到驗證,或根本無法解決任何問題。

另一方面,有些星球與地球間的距離有可能相對來說比較近,因此看上去就可能顯得比較亮一些。再者,如果所有星球移動的速度是相同的,那么距地球越近,往往就顯得運動得更快一些。這一點與實驗室條件下的實驗結果是相符的。這一現象是以解釋運動越快的星體其亮度越高的原因。那相對比較昏暗的星球其實也處于運動狀態,但由于它與地球間距離實在太遙遠了,因此即使經過幾個世紀的觀測也無法察覺到它的位置的變化,但這一變化卻有可能在數千年的過程中被觀測到,這的確需要人們一代一代不懈的努力。

如果各個星體與太陽系間的距離各不相同,那么宇宙就應該是無限的,而眾多的星球則會像蜂群一樣遍布于宇宙的各個角落。直至1718 年,人們才意識到這一點而摒棄了宇宙有限論,從此,一幅廣闊無垠而壯麗非常的宇宙畫卷終于展現在人們的眼前。

其他答案3:

宇宙的誕生

我們現在觀察到的宇宙,其邊界大約有100多億光年。它由眾多的星系所組成。地球是太陽系的一顆普通行星,而太陽系是銀河系中一顆普通恒星。我們所觀察到恒星、行星、慧星、星系等是怎么產生的呢?

宇宙學說認為,我們所觀察到的宇宙,在其孕育的初期,集中于一個很小、溫度極高、密度極大的原始火球。在150億年到200億年前,原始火球發生大爆炸,從此開始了我們所在的宇宙的誕生史。

宇宙原始大爆炸后0.01秒,宇宙的溫度大約為1000億度。物質存在的主要形式是電子、光子、中微子。以后,物質迅速擴散,溫度迅速降低。大爆炸后1秒鐘,下降到100億度。大爆炸后14秒,溫度約30億度。35秒后,為3億度,化學元素開始形成。溫度不斷下降,原子不斷形成。宇宙間彌漫著氣體云。他們在引力的作用下,形成恒星系統,恒星系統又經過漫長的演化,成為今天的宇宙。

物質現象的總和。廣義上指無限多樣、永恒發展的物質世界,狹義上指一定時代觀測所及的最大天體系統。后者往往稱作可觀測宇宙、我們的宇宙,現在相當于天文學中的“總星系”。

2003年2月份,美國國家航空航天局曾向全世界公布他們有關宇宙年齡的研究成果。根據其公布的資料顯示,宇宙年齡應該為137億歲。2003年11月份,國際天體物理學研究小組宣稱,宇宙的確切年齡應該是141億歲。地球的形成大約是距今45億年。

詞源考察 在中國古籍中最早使用宇宙這個詞的是《莊子·齊物論》。“宇”的含義包括各個方向,如東西南北的一切地點。“宙”包括過去、現在、白天、黑夜,即一切不同的具體時間。戰國末期的尸佼說:“四方上下曰宇,往古來今曰宙。”“宇”指空間,“宙”指時間,“宇宙”就是時間和空間的統一。后來“宇宙”一詞便被用來指整個客觀實在世界。與宇宙相當的概念有“天地”、“乾坤”、“六合”等,但這些概念僅指宇宙的空間方面。《管子》的“宙合”一詞,“宙”指時間,“合”(即“六合”)指空間,與“宇宙”概念最接近。

在西方,宇宙這個詞在英語中叫cosmos,在俄語中叫кocMoc ,在德語中叫kosmos ,在法語中叫cosmos。它們都源自希臘語的κoσμoζ,古希臘人認為宇宙的創生乃是從渾沌中產生出秩序來,κoσμoζ其原意就是秩序。但在英語中更經常用來表示“宇宙”的詞是universe。此詞與universitas有關。在中世紀,人們把沿著同一方向朝同一目標共同行動的一群人稱為universitas。在最廣泛的意義上,universitas 又指一切現成的東西所構成的統一整體,那就是universe,即宇宙。universe和cosmos常常表示相同的意義,所不同的是,前者強調的是物質現象的總和,而后者則強調整體宇宙的結構或構造。

宇宙觀念的發展 宇宙結構觀念的發展 遠古時代,人們對宇宙結構的認識處于十分幼稚的狀態,他們通常按照自己的生活環境對宇宙的構造作了幼稚的推測。在中國西周時期,生活在華夏大地上的人們提出的早期蓋天說認為,天穹像一口鍋,倒扣在平坦的大地上;后來又發展為后期蓋天說,認為大地的形狀也是拱形的。公元前7世紀 ,巴比倫人認為,天和地都是拱形的,大地被海洋所環繞,而其中央則是高山。古埃及人把宇宙想象成以天為盒蓋、大地為盒底的大盒子,大地的中央則是尼羅河。古印度人想象圓盤形的大地負在幾只大象上,而象則站在巨大的龜背上,公元前7世紀末,古希臘的泰勒斯認為,大地是浮在水面上的巨大圓盤,上面籠罩著拱形的天穹。

最早認識到大地是球形的是古希臘人。公元前6世紀,畢達哥拉斯從美學觀念出發,認為一切立體圖形中最美的是球形,主張天體和我們所居住的大地都是球形的。這一觀念為后來許多古希臘學者所繼承,但直到1519~1522年,葡萄牙的F.麥哲倫率領探險隊完成了第一次環球航行后 ,地球是球形的觀念才最終證實。

公元2世紀,C.托勒密提出了一個完整的地心說。這一學說認為地球在宇宙的中央安然不動,月亮、太陽和諸行星以及最外層的恒星天都在以不同速度繞著地球旋轉。為了說明行星視運動的不均勻性,他還認為行星在本輪上繞其中心轉動,而本輪中心則沿均輪繞地球轉動。地心說曾在歐洲流傳了1000多年。1543年,N.哥白尼提出科學的日心說,認為太陽位于宇宙中心,而地球則是一顆沿圓軌道繞太陽公轉的普通行星。1609年,J.開普勒揭示了地球和諸行星都在橢圓軌道上繞太陽公轉,發展了哥白尼的日心說,同年,G.伽利略則率先用望遠鏡觀測天空,用大量觀測事實證實了日心說的正確性。1687年,I.牛頓提出了萬有引力定律,深刻揭示了行星繞太陽運動的力學原因,使日心說有了牢固的力學基礎。在這以后,人們逐漸建立起了科學的太陽系概念。

在哥白尼的宇宙圖像中,恒星只是位于最外層恒星天上的光點。1584年,G.布魯諾大膽取消了這層恒星天,認為恒星都是遙遠的太陽。18世紀上半葉,由于E.哈雷對恒星自行的發展和J.布拉得雷對恒星遙遠距離的科學估計,布魯諾的推測得到了越來越多人的贊同。18世紀中葉,T.賴特、I.康德和J.H.朗伯推測說,布滿全天的恒星和銀河構成了一個巨大的天體系統。F.W.赫歇爾首創用取樣統計的方法,用望遠鏡數出了天空中大量選定區域的星數以及亮星與暗星的比例,1785年首先獲得了一幅扁而平、輪廓參差、太陽居中的銀河系結構圖,從而奠定了銀河系概念的基礎。在此后一個半世紀中,H.沙普利發現了太陽不在銀河系中心、J.H.奧爾特發現了銀河系的自轉和旋臂,以及許多人對銀河系直徑、厚度的測定,科學的銀河系概念才最終確立。

18世紀中葉,康德等人還提出,在整個宇宙中,存在著無數像我們的天體系統(指銀河系)那樣的天體系統。而當時看去呈云霧狀的“星云”很可能正是這樣的天體系統。此后經歷了長達170年的曲折的探索歷程,直到1924年,才由E.P.哈勃用造父視差法測仙女座大星云等的距離確認了河外星系的存在。

近半個世紀,人們通過對河外星系的研究,不僅已發現了星系團、超星系團等更高層次的天體系統,而且已使我們的視野擴展到遠達200億光年的宇宙深處。

宇宙演化觀念的發展 在中國,早在西漢時期,《淮南子·俶真訓》指出:“有始者,有未始有有始者,有未始有夫未始有有始者”,認為世界有它的開辟之時,有它的開辟以前的時期,也有它的開辟以前的以前的時期。《淮南子·天文訓》中還具體勾畫了世界從無形的物質狀態到渾沌狀態再到天地萬物生成演變的過程。在古希臘,也存在著類似的見解。例如留基伯就提出,由于原子在空虛的空間中作旋渦運動,結果輕的物質逃逸到外部的虛空,而其余的物質則構成了球形的天體,從而形成了我們的世界。

太陽系概念確立以后,人們開始從科學的角度來探討太陽系的起源。1644年,R.笛卡爾提出了太陽系起源的旋渦說;1745年,G.L.L.布豐提出了一個因大彗星與太陽掠碰導致形成行星系統的太陽系起源說;1755年和1796年,康德和拉普拉斯則各自提出了太陽系起源的星云說。現代探討太陽系起源z的新星云說正是在康德-拉普拉斯星云說的基礎上發展起來。

1911年,E.赫茨普龍建立了第一幅銀河星團的顏色星等圖;1913年,H.N.羅素則繪出了恒星的光譜-光度圖,即赫羅圖。羅素在獲得此圖后便提出了一個恒星從紅巨星開始,先收縮進入主序,后沿主序下滑,最終成為紅矮星的恒星演化學說。1924年 ,A.S.愛丁頓提出了恒星的質光關系;1937~1939年,C.F.魏茨澤克和貝特揭示了恒星的能源來自于氫聚變為氦的原子核反應。這兩個發現導致了羅素理論被否定,并導致了科學的恒星演化理論的誕生。對于星系起源的研究,起步較遲,目前普遍認為,它是我們的宇宙開始形成的后期由原星系演化而來的。

1917年,A.阿爾伯特·愛因斯坦運用他剛創立的廣義相對論建立了一個“靜態、有限、無界”的宇宙模型,奠定了現代宇宙學的基礎。1922年,G.D.弗里德曼發現,根據阿爾伯特·愛因斯坦的場方程,宇宙不一定是靜態的,它可以是膨脹的,也可以是振蕩的。前者對應于開放的宇宙,后者對應于閉合的宇宙。1927年,G.勒梅特也提出了一個膨脹宇宙模型.1929年 哈勃發現了星系紅移與它的距離成正比,建立了著名的哈勃定律。這一發現是對膨脹宇宙模型的有力支持。20世紀中葉,G.伽莫夫等人提出了熱大爆炸宇宙模型,他們還預言,根據這一模型,應能觀測到宇宙空間目前殘存著溫度很低的背景輻射。1965年微波背景輻射的發現證實了伽莫夫等人的預言。從此,許多人把大爆炸宇宙模型看成標準宇宙模型。1980年,美國的古斯在熱大爆炸宇宙模型的 基礎上又進一步提出了暴漲宇宙模型。這一模型可以解釋目前已知的大多數重要觀測事實。

宇宙圖景 當代天文學的研究成果表明,宇宙是有層次結構的、物質形態多樣的、不斷運動發展的天體系統。

層次結構 行星是最基本的天體系統。太陽系中共有九大行星:水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星和冥王星。除水星和金星外,其他行星都有衛星繞其運轉,地球有一個衛星 月球,土星的衛星最多,已確認的有17顆。行星 小行星 彗星和流星體都圍繞中心天體太陽運轉,構成太陽系。太陽占太陽系總質量的99.86%,其直徑約140萬千米,最大的行星木星的直徑約14萬千米。太陽系的大小約120億千米。有證據表明,太陽系外也存在其他行星系統。2500億顆類似太陽的恒星和星際物質構成更巨大的天體系統——銀河系。銀河系中大部分恒星和星際物質集中在一個扁球狀的空間內,從側面看很像一個“鐵餅”,正面看去?則呈旋渦狀。銀河系的直徑約10萬光年,太陽位于銀河系的一個旋臂中,距銀心約3萬光年。銀河系外還有許多類似的天體系統,稱為河外星系,常簡稱星系。現已觀測到大約有10億個。星系也聚集深圳市帝龍科技有限公司,叫星系團。平均而言,每個星系團約有百余個星系,直徑達上千萬光年。現已發現上萬個星系團。包括銀河系在內約40個星系構成的一個小星系團叫本星系群。若干星系團集聚在一起構成更大、更高一層次的天體系統叫超星系團。超星系團往往具有扁長的外形,其長徑可達數億光年。通常超星系團內只含有幾個星系團,只有少數超星系團擁有幾十個星系團。本星系群和其附近的約50個星系團構成的超星系團叫做本超星系團。目前天文觀測范圍已經擴展到200億光年的廣闊空間,它稱為總星系。

多樣性 天體千差萬別,宇宙物質千姿百態。太陽系天體中,水星、金星表面溫度約達700K,遙遠的冥王星向日面的溫度最高時也只有50K;金星表面籠罩著濃密的二氧化碳大氣和硫酸云霧,氣壓約50個大氣壓,水星、火星表面大氣卻極其稀薄,水星的大氣壓甚至小于2×10-9毫巴;類地行星(水星、金星、火星)都有一個固體表面,類木行星卻是一個流體行星;土星的平均密度為0.70克/厘米3,比水的密度還小,木星、天王星、海王星的平均密 度略大于水的密度,而水星、金星、地球等的密度則達到水的密度的5倍以上;多數行星都是順向自轉,而金星是逆向自轉;地球表面生機盎然,其他行星則是空寂荒涼的世界。

太陽在恒星世界中是顆普遍而又典型的恒星。已經發現,有些紅巨星的直徑為太陽直徑的幾千倍。中子星直徑只有太陽的幾萬分之一;超巨星的光度高達太陽光度的數百萬倍,白矮星光度卻不到太陽的幾十萬分之一。紅超巨星的物質密度小到只有水的密度的百萬分之一,而白矮星、中子星的密度分別可高達水的密度的十萬倍和百萬億倍。太陽的表面溫度約為6000K,O型星表面溫度達30000K,而紅外星的表面溫度只有約600K。太陽的普遍磁場強度平均為1×10-4特斯拉,有些磁白矮星的磁場通常為幾千、幾萬高斯(1高斯=10-4特斯拉),而脈沖星的磁場強度可高達十萬億高斯。有些恒星光度基本不變,有些恒星光度在不斷變化,稱變星。有的變星光度變化是有周期的,周期從1小時到幾百天不等。有些變星的光度變化是突發性的,其中變化最劇烈的是新星和超新星,在幾天內,其光度可增加幾萬倍甚至上億倍。

恒星在空間常常聚集成雙星或三五成群的聚星,它們可能占恒星總數的1/3。也有由幾十、幾百乃至幾十萬個恒星聚在一起的星團。宇宙物質除了以密集形式形成恒星、行星等之外,還以彌漫的形式形成星際物質。星際物質包括星際氣體和塵埃,平均每立方厘米只有一個原子,其中高度密集的地方形成形狀各異的各種星云。宇宙中除發出可見光的恒星、星云等天體外,還存在紫外天體、紅外天體、X射線源、γ射線源以及射電源。

星系按形態可分為橢圓星系、旋渦星系、棒旋星系、透鏡星系和不規則星系等類型。60年代又發現許多正在經歷著爆炸過程或正在拋射巨量物質的河外天體,統稱為活動星系,其中包括各種射電星系、塞佛特星系、N型星系、馬卡良星系、蝎虎座BL型天體,以及類星體等等。許多星系核有規模巨大的活動:速度達幾千千米/秒的氣流,總能量達1055焦耳的能量輸出,規模巨大的物質和粒子拋射,強烈的光變等等。在宇宙中有種種極端物理狀態:超高溫、超高壓、超高密、超真空、超強磁場、超高速運動、超高速自轉、超大尺度時間和空間、超流、超導等。為我們認識客觀物質世界提供了理想的實驗環境。

運動和發展 宇宙天體處于永恒的運動和發展之中,天體的運動形式多種多樣,例如自轉、各自的空間運動(本動)、繞系統中心的公轉以及參與整個天體系統的運動等。月球一方面自轉一方面圍繞地球運轉,同時又跟隨地球一起圍繞太陽運轉。太陽一方面自轉,一方面又向著武仙座方向以20千米/秒的速度運動,同時又帶著整個太陽系以250千米/秒的速度繞銀河系中心運轉,運轉一周約需2.2億年。銀河系也在自轉,同時也有相對于鄰近的星系的運動。本超星系團也可能在膨脹和自轉。總星系也在膨脹。

現代天文學已經揭示了天體的起源和演化的歷程。當代關于太陽系起源學說認為,太陽系很可能是50億年前銀河系中的一團塵埃氣體云(原始太陽星云)由于引力收縮而逐漸形成的(見太陽系起源)。恒星是由星云產生的,它的一生經歷了引力收縮階段、主序階段、紅巨星階段、晚期階段和臨終階段。星系的起源和宇宙起源密切相關,流行的看法是:在宇宙發生熱大爆炸后40萬年,溫度降到4000K,宇宙從輻射為主時期轉化為物質為主時期,這時或由于密度漲落形成的引力不穩定性,或由于宇宙湍流的作用而逐步形成原星系,然后再演化為星系團和星系。熱大爆炸宇宙模型描繪了我們的宇宙的起源和演化史:我們的宇宙起源于200億年前的一次大爆炸,當時溫度極高、密度極大。隨著宇宙的膨脹,它經歷了從熱到冷、從密到稀、從輻射為主時期到物質為主時期的演變過程,直至10~20億年前,才進入大規模形成星系的階段,此后逐漸形成了我們當今看到的宇宙。1980年提出的暴漲宇宙模型則是熱大爆炸宇宙模型的補充。它認為在宇宙極早期,在我們的宇宙誕生后約10-36秒的時候,它曾經歷了一個暴漲階段。

哲學分析 宇宙概念 有些宇宙學家認為,我們的宇宙是唯一的宇宙;大爆炸不是在宇宙空間的哪一點爆炸,而是整個宇宙自身的爆炸。但是,新提出的暴漲模型表明,我們的宇宙僅是整個暴漲區域的非常小的一部分,暴漲后的區域尺度要大于1026厘米,而那時我們的宇宙只有10厘米。還有可能這個暴漲區域是一個更大的始于無規則混沌狀態的物質體系的一部分。這種情況恰如科學史上人類的認識從太陽系宇宙擴展到星系宇宙,再擴展到大尺度宇宙那樣,今天的科學又正在努力把人類的認識進一步向某種探索中的“暴漲宇宙”、“無規則的混沌宇宙”推移。我們的宇宙不是唯一的宇宙,而是某種更大的物質體系的一部分,大爆炸不是整個宇宙自身的爆炸,而是那個更大物質體系的一部分的爆炸。因此,有必要區分哲學和自然科學兩個不同層次的宇宙概念。哲學宇宙概念所反映的是無限多樣、永恒發展的物質世界;自然科學宇宙概念所涉及的則是人類在一定時代觀測所及的最大天體系統。兩種宇宙概念之間的關系是一般和個別的關系。隨著自然科學宇宙概念的發展,人們將逐步深化和接近對無限宇宙的認識。弄清兩種宇宙概念的區別和聯系,對于堅持馬克思主義的宇宙無限論,反對宇宙有限論、神創論、機械論、不可知論、哲學代替論和取消論,都有積極意義。

宇宙的創生 有些宇宙學家認為,暴漲模型最徹底的改革也許是觀測宇宙中所有的物質和能量從無中產生的觀點,這種觀點之所以在以前不能為人們接受,是因為存在著許多守恒定律,特別是重子數守恒和能量守恒。但隨著大統一理論的發展,重子數有可能是不守恒的,而宇宙中的引力能可粗略地說是負的,并精確地抵消非引力能,總能量為零。因此就不存在已知的守恒律阻止觀測宇宙從無中演化出來的問題。這種“無中生有”的觀點在哲學上包括兩個方面:①本體論方面。如果認為“無”是絕對的虛無,則是錯誤的。這不僅違反了人類已知的科學實踐,而且也違反了暴漲模型本身。按照該模型,我們所研究的觀測宇宙僅僅是整個暴漲區域的很小的一部分,在觀測宇宙之外并不是絕對的“無”。現在觀測宇宙的物質是從假真空狀態釋放出來的能量轉化而來的,這種真空能恰恰是一種特殊的物質和能量形式,并不是創生于絕對的“無”。如果進一步說這種真空能起源于“無”,因而整個觀測宇宙歸根到底起源于“無”,那么這個“無”也只能是一種未知的物質和能量形式。②認識論和方法論方面。暴漲模型所涉及的宇宙概念是自然科學的宇宙概念。這個宇宙不論多么巨大,作為一個有限的物質體系 ,也有其產生、發展和滅亡的歷史。暴漲模型把傳統的大爆炸宇宙學與大統一理論結合起來,認為觀測宇宙中的物質與能量形式不是永恒的,應研究它們的起源。它把“無”作為一種未知的物質和能量形式,把“無”和“有”作為一對邏輯范疇,探討我們的宇宙如何從“無”——未知的物質和能量形式,轉化為“有”——已知的物質和能量形式,這在認識論和方法論上有一定意義。

時空起源 有些人認為,時間和空間不是永恒的,而是從沒有時間和沒有空間的狀態產生的。根據現有的物理理論,在小于10-43秒和10-33厘米的范圍內,就沒有一個“鐘”和一把“尺子”能加以測量,因此時間和空間概念失效了,是一個沒有時間和空間的物理世界。這種觀點提出已知的時空形式有其適用的界限是完全正確的。正像歷史上的牛頓時空觀發展到相對論時空觀那樣,今天隨著科學實踐的發展也必然要求建立新的時空觀。由于在大爆炸后10-43秒以內,廣義相對論失效,必須考慮引力的量子效應,因此有些人試圖通過時空的量子化的途徑來探討已知的時空形式的起源。這些工作都是有益的,但我們決不能因為人類時空觀念的發展或者在現有的科學技術水平上無法度量新的時空形式,而否定作為物質存在形式的時間、空間的客觀存在。

人和宇宙 從本世紀60年代開始,由于人擇原理的提出和討論,出現了人類存在和宇宙產生的關系問題。人擇原理認為 ,可能存在許多具有不同物理參數和初始條件的宇宙,但只有物理參數和初始條件取特定值的宇宙才能演化出人類,因此我們只能看到一種允許人類存在的宇宙。人擇原理用人類的存在去約束過去可能有的初始條件和物理定律,減少它們的任意性,使一些宇宙學現象得到解釋,這在科學方法論上有一定的意義。但有人提出,宇宙的產生依賴于作為觀測者的人類的存在。這種觀點值得商榷。現在根據暴漲模型,那些被傳統大爆炸模型作為初始條件的狀態,有可能從極早期宇宙的演化中產生出來,而且宇宙的演化幾乎變得與初始條件的一些細節無關。這樣就使上述那種利用初始條件的困難來否定宇宙客觀實在性的觀點失去了基礎。但有些人認為,由于暴漲引起的巨大距離尺度,使得從整體上去觀測宇宙的結構成為不可能。這種擔心有其理由,但如果暴漲模型正確的話,隨著科學實踐的發展,一定有可能突破人類認識上的困難。

宇宙

宇宙,是我們所在的空間,“宇”字的本義就是指“上下四方”。

地球是我們的家園;

而地球僅是太陽系的第三顆行星;

而太陽系又僅僅定居于銀河系巨大旋臂的一側;

而銀河系,在宇宙所有星系中,也許很不起眼……

這一切,組成了我們的宇宙:

宇宙,是所有天體共同的家園。

宇宙,又是我們所在的時間,“宙”的本意就是指“古往今來”。

因為,我們的宇宙不是從來就有的,它也有著誕生和成長的過程。現代科學發現,我們的宇宙大概形成于二百億年以前。在一次無比壯觀的大爆炸中,我們的宇宙誕生了!(這就是著名的“大爆炸”理論。)

宇宙一經形成,就在不停地運動著。科學家發現,宇宙正在膨脹著,星體之間的距離越來越大。

宇宙沒有開始,沒有結束,沒有邊界,更沒有誕生與毀滅,只有一個個階段的結束與開始,我們現階段的宇宙大概形成于二百億年以前。在一次無比壯觀的大爆炸中,這階段的宇宙開始了!最新研究表明,大爆炸孕育于黑洞中,黑洞將所有物質,包括光子在內壓到一個點,這時連電子,中子,質子等都已不存在(究竟是什么物質比電子還小呢?當代科技無法解釋,暫稱為夸克),這時發生了比核聚變更高等級的爆炸,這種爆炸的范圍至少波及數十億光年,又一個新的宇宙紀元就誕生了.

其他答案4:

____最新宇宙模型演化理論巨著:史蒂芬·霍金——《果殼的宇宙》

____可是它比《時間簡史》更難理解,樓主是想“發瘋”嗎?

____提到宇宙結構的話題,樓上的所有人包括樓主,竟然沒有一個人提到史蒂芬·霍金,我對此表示十分地不解,你們都怎么了?這個現象就像:討論生孩子的時候,卻不提到女人一樣荒唐可笑!

____你們動動手指,去查查史蒂芬·霍金是干嘛的,好嗎?

____我的積分里,沒有一分是復制來的,都是原創!請有責任心的網友們,這不會給你帶來任何好處!建議大家盡量不要Ctrl+V!

最佳回答:

明膠的歷史

百度新成明膠官網,001那個。首頁—關于明膠—行業動態–明膠的歷史,里面有詳細介紹。

其他答案1:

是明朝吧?起源是朱元璋開國,本欲傳位給朱標,朱標早死,便傳位給長孫朱允炆(建文帝),后來朱棣奪位,中間有起有落,直到朱由校(明熹宗)即位后因愛木工活且任用宦官魏忠賢而毀國,當他死后,他的弟弟朱由檢(原來的信王)即位,朱由檢是個好皇帝但卻無法改變明朝的命運,最后自殺,明朝滅亡。

其他答案2:

起源于朱元璋,推翻了元朝的統治,建都金陵,也就是現在的南京。后禪位于孫子朱允炆,但是只坐了四年的皇帝就被四叔朱棣取代,因為朱棣的屬地是在燕京,也就是現在的北京,所以稱帝后把都城從南京移至北京,后來的明朝皇帝各個都不務正業,有不理朝政的,有喜歡做木匠的,有一味的追逐丹藥想長生不老的,但是每個皇帝都寵信宦官,也就是太監,最后一位皇帝崇禎帝看似很勤勞,但是剛愎自用,把最能夠克制大金國的袁崇煥殺掉,后李自成又攻陷北京,吳三桂沖冠一怒為紅顏放多爾袞入關,最后導致亡國

其他答案3:

朱元璋

最佳回答:

be made from (Bread is made from flour.)

be made of 是指物理變化 be made from是指化學變化

而做面包的過程中面包發生了化學變化

所以用from

QQ咨詢:260200500

QQ咨詢:260200500